При проектировании, строительстве и модернизации улично-дорожной сети не учитывается человеческий фактор, его поведение в той или иной ситуации. В результате чего, наши проектировщики и транспортники натыкаются на те ошибки, которые совершались капиталистическими странами ещё в 50-х годах.

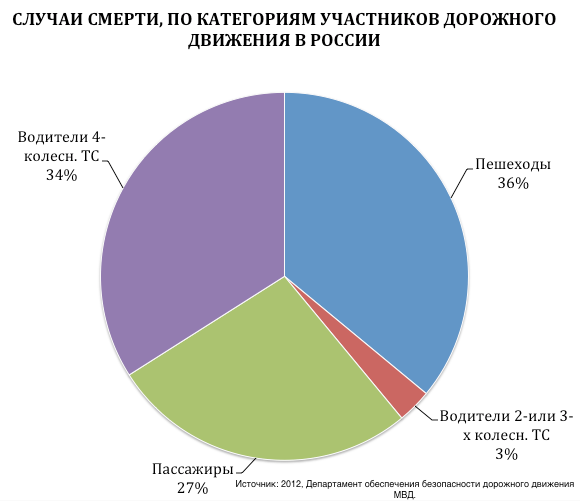

В неполном 2015 году в РФ погибло более 16 000 человек, ранено более 168 000 - это худшие показатели в Европе и одни из худших в мире. Сводки новостей постоянно пестрят сообщениями о ДТП, чаще всего страдают пешеходы.

По данным ГИБДД неправильный выбор скорости является одной из наиболее частых причин дорожно-транспортных происшествий. Несмотря на это, в России увеличили нештрафуемый предел скорости в городах до 80 км/ч, то есть 60 км/ч — это допустимая скорость и 20 км/ч — это нештрафуемое превышение скорости. В то время как в Германии допустимая скорость в городе 50 км/ч, а нештрафуемое превышение скорости — 3 км/ч.

Почему так происходит? Ведь в России имеется множество чиновников, руководителей, экспертов и даже учёных, занимающихся организацией дорожного движения. Многие находятся на пике своей карьеры, генеральских званий, у них есть достаточное количество ресурсов и полномочий. Существует даже целое ведомство, основной функцией которого является обеспечение безопасности дорожного движения (ГИБДД). Но количество погибших не уменьшается! Я даже больше скажу, похоже ГИБДД не выполняет эти свои функции, а иногда и всячески мешает работать другим ведомствам. Вот пример на основе Омска, Департамент транспорта установил конусы для разделения транспортных потоков на ул. Масленникова, но ГИБДД их запретило. Даже депутаты городского Совета заметили, что с конусами стало безопаснее и удобнее... Почему?

Нельзя сказать, что ничего не делается. Существует целая федеральная целевая программа по безопасности дорожного движения. С 2013 по 2020 год на неё выделено 32 миллиарда рублей с целью сокращения смертности в ДТП на 28.2% к 2020 году. Два года уже прошло... Каким же способом удастся добиться таких замечательных результатов? Вы не поверите, но это сделают с помощью: Изучения существующих положений и построения научно обоснованных моделей разграничения полномочий (сфер ответственности) органов исполнительной власти различного уровня, органов местного самоуправления.

На эти замечательные цели уже потрачено немало сотен миллионов рублей, но толку... Куда же будут потрачены эти миллиарды?

- Создание (модернизация) автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения (179 млн.рублей)

- Проведение комплексных научных исследований, направленных на создание аналитических методов поддержки принятия решений и управления в сфере безопасности дорожного движения, а также разработка механизмов комплексной оценки и анализа эффективности и результативности текущей и программной деятельности (59.6 млн.рублей)

- Разработка действенных механизмов по привлечению внебюджетных финансовых средств в приоритетные проекты обеспечения безопасности дорожного движения (27.9 млн. рублей).

- Выполнение комплексных научных исследований с применением методов математического анализа в области систематизации и оценки эффективности средств повышения, в том числе разработка типовых решений и макетов для практического внедрения (39 млн.рублей).

Пропаганда.

- Организация в печатных СМИ тематических рубрик для освещения вопросов по безопасности дорожного движения - (25 млн. рублей)

- Создание пропагандистских телепрограмм для федеральных каналов (72 млн. рублей), (и еще на 36.7 млн.рублей).

- Создание учебно-методических пособий, фильмов и игр для участников дорожного движения разных возрастных категорий (70 млн. рублей)

- Проведение информационно-пропагандистских кампаний, использующих наиболее действенные каналы коммуникаций (38 млн.рублей)

Если вы спросите, как конкретно повышается безопасность, вот ответ:

- Системы автоматического выявления нарушений правил дорожного движения в Центральном федеральном округе. (56.6 млн.рублей)

- Строительство пешеходных ограждений в 2014 году (34.5 млн.рублей)

Но есть и практические решения, которые можно потрогать руками. Например, в прошлом году было построено 809 километров пешеходных ограждений. У нас ведь главное и универсальное средство безопасности – это забор (разновидность запретительных мер).

Вот опять пример из Омска. Вместо того, чтобы организовать безопасный пешеходный переход - построили забор!

То же самое происходит и с пешеходными переходами (ПП). Вместо того, чтобы сделать их удобными и безопасными, их либо ликвидируют, либо строят подземные переходы, которые, как показывает практика очень "удобные" для маломобильных граждан.

Так произошло и на перекрёстке Маяковского/Маркса: там, где раньше был пешеходный переход, теперь красуются знаки запрета перехода, а скоро обещают установить и дорожное ограждение. Но люди как переходили, так и будут переходить, потому что так им удобно!

К сожалению, это характерная черта не только Омска, но и любого другого города России.

Вы видели в Японии заборчики, а Германии, а в Швейцарии? Я вот тоже не видел. Это потому что там умеют строить переходы и настраивать светофорные фазы, ГИДД не только не мешает городской администрации, но всячески им содействует. У нас не умеют - потому кругом используют разные технические способы, чтобы загнать пешеходов в неудобные им условия. Представьте, что до ближайшего пешеходного перехода идти сотню метров, а он сам нерегулируемый и на нем никто даже не думает пропустить пешеходов, пешеходы естественно перебегают дорогу где придется. И наши ГИБДД и разработчики организации дорожного движения ставят против них заборы. А автомобилисты очень радуются этим мерам (потому что не умеют мыслить масштабно).

Ещё хуже с внеуличными переходами. Многие чиновники из ГИБДД и городской администрации считают, что подземный или надземный переход является более безопасным, чем наземный. А многие автомобилисты уверены, что внеуличные переходы избавляют дороги от пробок. На самом деле - это тоже большое заблуждение, хотя, на первый взгляд, все логично: пешеходы, переходящие дорогу - это помеха транспорту, а чем больше помех, тем больше пробка, и наоборот, убирая людей с дороги, мы увеличиваем её пропускную способность. Данное утверждение верно только для бессветофорных магистралей, не имеющих одноуровневых пересечений. Но на городских улицах (особенно в центре) такой подход не работает. Мы, конечно, добьемся увеличения пропускной способности на данном конкретном участке, но все наши достижения будут полностью нивелированы увеличившейся пробкой буквально через несколько сотен метров, а общая пропускная способность улицы в лучшем случае не изменится! Напротив, количеств пешеходных переходов необходимо увеличивать и их число должно быть выше в центре города и чуть меньше на краинах. Строить пешеходные преходы нужно правильно, так, чтобы они были удобные и безопасные для пешеходов, а водители чувствовали себя на них некомфортно (сужение проезжей части, приподнятые переходы, островки безопасности, освещение ит.д.)

В развитых странах плотность светофорных объектов и ПП в пять (!) раз выше, чем у нас. При этом у нас, даже по нашим отвратительным античеловечным нормам, обеспеченность пешеходными переходами составляет всего лишь 40% от нормативной. Нормально размещенный и настроенный светофор - это не препятствие для потока, это средство, которое делает поток более растянутым, равномерным, дозированным. Равномерность потока - важнейшее свойство, которое увеличивает пропускную способность на улицах и дорогах - это аксиома для транспортника! В противном случае поток, пролетая свободный участок, тут же утыкается в пробку или в сужение дороги. М.Я.Блинкин: "Многоуровневая развязка - это самый дорогой способ переместить пробку на 500 метров в пространстве". Аналогично нас не избавит от пробки ликвидация ПП. Просто те машины, что стоят на нем, быстрее попадут в пробку, образовавшуюся у ближайшего перекрёстка или светофора. А бабушки начинают ходить в обход 600 метров, киллометр - сколько угодно...

Почему же тогда все требуют бессветофорные магистрали, развязки и подземные переходы? Потому что люди, как правило, не умеют думать системно. У них есть умение мыслить конкретным перекрестком и чиновники тут не исключение (не все конечно). Они едут в машине и видят светофор или пешеходный переход, который их остановил, и потому думают, что это он тормозит поток. Они же не могут одновременно быть и на следующем перекрестке и сами увидеть, что светофор/ПП их просто задержал перед следующей пробкой. Рекомендую посмотреть доходчивый ролик по внеуличным ПП, который подготовили ребята из общества "Красивый Петербург".

А что делать? Нужно менять концепцию и подходы к дорожному движению. Удобство - начало безопасности. Этим нужно руководствоваться в первую очередь, это нужно ставить во главу угла. Если движение станет удобным и комфортным, оно автоматически станет и безопасным. Просто не надо будет нарушать ПДД. Зачем, если удобно перейти дорогу по правилам! Автомобилиста нужно ставить в такие рамки, из которых он просто физически выйти не сможет, но при этом ему также должно быть удобно. В России на сайте МАДИ есть справочник по безопасности дорожного движения, подготовленный Министерством транспорта Норвегии. Я не буду тратить время на подробный пересказ содержания. Все желающие могут прочитать это сами (а я на это очень надеюсь). Отмечу только главные на мой взгляд моменты:

- например, глава 3.14. "Регулирование движения пешеходов и велосипедистов", "разметка пешеходных переходов ведет к увеличению количества ДТП с участием как пешеходов, так и транспортных средств.", а вот приподнятый пешеходный переход напротив, снижает количество ДТП.

- 3.11. Ограничение скорости движения. В этом пункте указан перечень параметров, по которым ведется оценка социально-экономического эффекта от мер ограничения скоростного режима: "В анализ эффекта от реализации мероприятия были включены: потери от ДТП, потери, связанные с временем движения, расходы на горючее и выбросы СО2 и SO2, расходы на местную очистку воздуха и износ дорожных покрытий из-за шипованных шин и т.д.". Также в статье говорится, что при снижении скорости движения увеличивается пропускная способность перекрёстков за счёт растяжения транспортного потока, а не скопления его в местах пересечений потоков.

- 3.12. Принудительное регулирование скоростей движения, сказано, что установка дорожных знаков ограничения скорости не всегда оказывает желаемое воздействие на уровень скорости. Чтобы снизить скорость до желаемого уровня, возникает необходимость применения принудительных мер, которые бы сделали невозможным или неудобным следование на высокой скорости. Вообще очень любопытная книга, которую советую к прочтению всем без исключения, а особенно профильным ведомствам!

Ну и в качестве вишенки на торт предлагаю посмотреть на самую большую пробку в мире, которая образовалась на 50-ти полосной магистрали в Китае!

В настоящий момент наблюдается существенный перекос в проектировании и строительстве дорог и улиц, всё свободное пространство стараются отдать автомобилю, при это губят иную инфраструктуру (пешеходную, инфраструктуру общественного транспорта): делают её неудобной или вырезают полностью (как было с трамвайным движением, которое просто жизненно необходимо в городах). В результате мы получаем опасную, неудобную и враждебную среду в городах.

И этому способствует различное лобби: шинное, автомобильное, топливное и т.д.