Сахаров А. А. (июль 2017)

«Хороши окольные места по новгородскому, по устюженскому пути. Мста и Шелонь, Шерегодро, Пирос, Миронега, Шлино, Бронница и Валдай. Иверский монастырь, Нил Столбенский, возвышенности Валдайские. Все это красота. Красота бодрая. Неописанная. ... А вот и чудо. Не то чудо, что еще живы русалки. Жив еще "честный лес". По городищам захоронены храмы. И не показались миру до сей поры. Верно, не время ещё». /Неотпитая чаша. Н. Рерих/.

Оглавление:

Вместо введения. Парадоксы археологических культур Русской равнины

1. Генетическая и археологическая картина Русской равнины 7-4 тыс.л.н.

2. Поселения, о которых не любят вспоминать

3. Свайные поселения-пристани – Сертея

4. Протогорода (мегаполисы) – Коломцы.

5. Русская Равнина в раннем бронзовом веке (РБВ)

5.1 Каргалы

5.2 Синташтинская культура (Страна Городов)

Вместо заключения. Ещё раз о праславянах и финно-уграх

Литература

Вместо введения. Парадоксы археологических культур Русской равнины

Русская равнина «простирается от побережья Балтийского моря до Уральских гор, от Баренцева и Белого морей — до Чёрного, Азовского и Каспийского. На северо-западе ограничена Скандинавскими горами, юго-западе — Судетами и другими горами центральной Европы, юго-востоке — Кавказом, а на западе условной границей равнины служит река Висла».

Если смотреть на картину освоения человеком Русской равнины глазами академической науки - это полный хаос и неконтролируемое броуновское движение полудиких родов охотников-собирателей. Впечатляет само количество археологических культур выделяемых археологами на Русской равнине 7-4 тыс.л.н. Уже сегодня, таких культур насчитывается свыше 50, и их число продолжает расти.

На первый взгляд это самое лучшее подтверждение разобщённости и разнородности живших здесь этносов. Вопрос в том, что понимается под археологической культурой. Существующая в российской археологии классификация, ни на шаг не приближает нас к ответу на вопрос.

«Какие этносы (роды) и когда жили на территории Русской равнины, какими были их взаимоотношения и как сложилась их дальнейшая судьба?».

Ровно наоборот, складывается классическая ситуация, когда – «за деревьями леса не видно». Для археологии, одна культура отличается от другой не тем, что их носители говорили на разных языках, были носителями различных Y-ДНК гаплорупп (принадлежали к различным родам) или просто имели существенные отличия в религиозных культах.

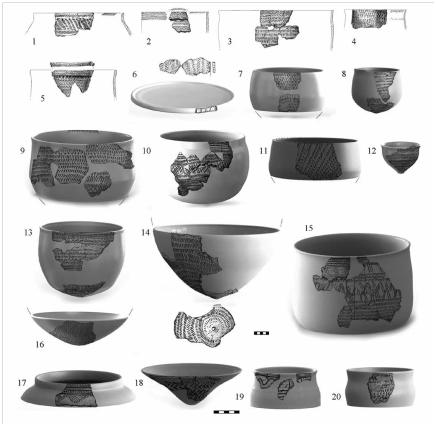

Основным признаком классификации культур является керамика, причём даже не форма сосудов, технология их изготовления или техника нанесения рисунка. Практически на всей Русской равнине эти характеристики очень близки, если не сказать идентичны. И до первой половины ХХ века считалось, что это единая культура «гребенчато-ямочной керамики» (рис. 1), в которой существовали локальные отличия в составе примесей к глине и вариантах рисунков (35 вариантов простых и 109 вариантов сложных орнаментальных образов). Но, в 30-е годы прошлого века было решено, что индивидуальные особенности орнамента в разных поселениях – это не элементы творчества местных гончаров, а признаки самостоятельности археологических культур. Немного утрируя – если в одной деревне пьют из красных чашек, а в соседней пьют даже не из стаканов, а из точно таких же чашек, но жёлтого цвета, то это уже разные археологические культуры. При этом то, что все жители этих деревень являются родственниками, ходят в один и тот же храм и их детей крестит один и тот же священник никого не интересует. Как и не интересует и то, что цвет чашек зависит от состава глины залегающей в ближайшем овраге, а рисунок от творческих способностей мастера.

|

| Рис. 1 Образцы посуды «культуры гребенчато-ямочной керамики» (7,6-4,3 тыс.л.н.). Охватывает ареал Финнмарк (Норвегия) на севере, река Каликсэльвен (Швеция) и Ботнический залив (Финляндия) на западе, река Висла (Польша) на юге, на востоке Уральские горы |

Для научного сообщества такой подход к классификации культур оказался подарком судьбы – каждый «учёный» получил возможность работать независимо от сотоварищей и обосновывать самобытность и уникальность путей развития «цивилизации» в своей собственной «деревне». Как следствие, главной задачей археолога, стало найти и обосновать не то, что объединяет различные племена, поселения и регионы, а то, что их разъединяет.

Справедливости ради нужно сказать, что ещё в 1987 году, на заре перестройки, Б.А. Рыбаков (действительный член АН СССР с 1958 года, в 1956—1987 годах — директор Института истории материальной культуры (археологии) АН СССР) в своей монографии «Язычество Древней Руси» резко выступил против такой практики.

«В дальнейшем ретроспективном поиске у нас не будет столь надежной поддержки письменных источников, и основным материалом останется только археологический, которому, при всей его ценности, присущ целый ряд минусов. Во-первых, археологические культуры исторически безымянны и не могут быть соотнесены с этносами прямолинейно, т. к. одна общая материальная культура может принадлежать разным народам. Или, наоборот, единый народ в разных своих частях может создавать в зависимости от условий (природных или международных) разные, несходные между собой формы быта, отражающиеся в разных археологических культурах. Во-вторых, следует сказать, что в какой-то мере задача использования археологических материалов для этногенических построений усложнена самими археологами, фетишизирующими некоторые археологические категории (особенно глиняную посуду). Нередки случаи, когда исследователи объясняют любой перерыв в плавной эволюции тех или иных форм предметов или построек исчезновением данного народа, а появление новых форм — приходом нового населения. При этом появление пришельцев находит какое-то объяснение, а «исчезновение» обычно кратко констатируется.

Выделение археологических культур является важным звеном исследования, а «исчезновение» обычно кратко констатируется. ... к сожалению, нередко историческое осмысление археологических материалов искусственно расчленяется по замкнутым в себе культурам. А это мешает познанию исторического процесса в его динамике. Видоизменение археологической культуры одного и того же населения подменяется «сменой культур», под которой часто подразумевается смена населения. Очень часто истинной причиной изменения общего облика археологической культуры оказывается то или иное новое историческое явление, какие-то крупные катаклизмы, и хронологические рубежи культур бывают прямым следствием этих явлений. Однако при изолированном изучении одной культуры без учета критических переломных моментов в судьбе народа неизбежно теряется историческая перспектива» /Б.А. Рыбаков/.

По существу это был программный манифест, призывающий к коренному изменению задач археологии, как части исторической науки. Но Б.А. Рыбаков ошибся, «перестройка» конца 80-х годов прошлого века не затрагивала вопросов истории. В результате.

- Монография вышла в свет в 1987 году и практически сразу же после этого, в 1988 году Б.А. Рыбаков из директора превратился в почётного директора Института истории материальной культуры (археологии) АН СССР.

- Был объявлен дилетантом и ярым «русским националистом … ультра-патриотом — он был склонен пылко преувеличивать истинные успехи и преимущества русского народа во всем, ставя его выше всех соседних» [Л. С. Клейн. «Воскрешение Перуна. К реконструкции восточнославянского язычества»].

- На том основании, что в конце 1940-х — начале 1950-х годов опубликовал в научных журналах ряд статей о роли евреев и иудаизма в истории Хазарского каганата, был обвинён в участии в компании против «безродных космополитов».

Академическое сообщество восприняло этот урок и, как следствие, список искусственно «сотворённых» археологических культур исчисляется уже десятками и всё время неуклонно продолжает расти. И закономерен результат. Единая культурная общность, существовавшая на Русской равнине 7-4 тыс.л.н. оказалась расколота на множество мелких несвязанных фрагментов. И, с точки зрения понимания взаимоотношений и взаимосвязей населения различных регионов и понимания специфики развития общества, это стало катастрофой.

1. Генетическая и археологическая картина Русской равнины 7-4 тыс.л.н.

Если открыть любую работу по истории заселения Русской равнины вы прочтёте, что исконным населением здесь были финно-угорские племена (носители Y-ДНК гаплоруппы N1) и они же были создателями и носителями культуры гребенчато-ямочной керамики. А излагаемая в этих трудах официальная версия освоения человеком Русской равнины, основывается на следующих постулатах:

- Исконным населением Русской равнины (за возможным исключением её южных регионов) являются финно-угорские племена.

- Славяне (русские) появились здесь не ранее 1,5 тыс.л.н. и вытеснили коренных жителей (финно-угров) с наиболее привлекательных мест их традиционного обитания.

Постулаты хороши тем, что принимаются без доказательств. Но факты упрямая вещь и они не «читают» научных статей. И совершенно неожиданно, для членов научного сообщества оказалось, что все эти незыблемые постулаты основываются не на реальных археологических и генетических фактах, а исключительно на ни чем не обоснованных «пожеланиях отцов российской истории». Как показали генетические исследования ископаемых останков, отдельные носители гаплоруппы N1 появились на Русской равнине около 4.5 тыс.л.н. (свайное поселение Сертея, Смоленская область), причём обоснованно предположить именно отдельные. Как будет показано ниже, массовое расселение родов N1 в современные ареалы проживания произошло не ранее 3.0 тыс.л.н.

|

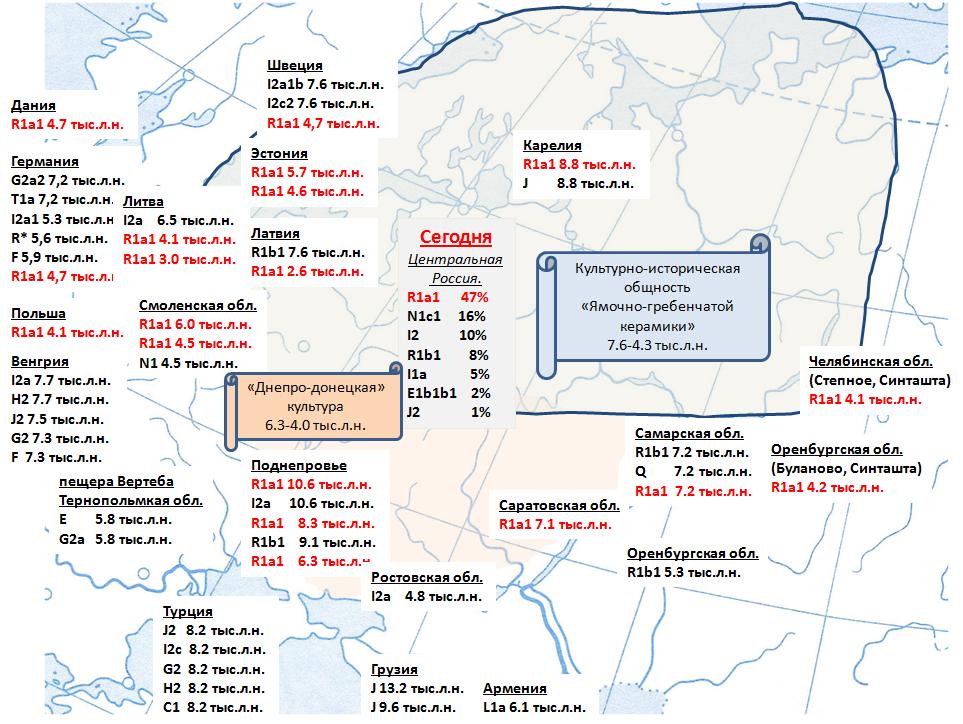

| Рис. 2 Расселение родов на Русской равнине и смежных регионах 7.6-4.3 тыс.л.н |

Ещё раз повторимся – «Факты упрямая вещь». Нам упорно твердят, что славяне гости на Русской равнине, пришедшие сюда всего около 1,5 тыс.л.н. Но посмотрим на генетическую структуру населения России сегодня и 7-4 тыс.л.н. (рис. 2).

- Россия (сегодня), гаплоруппы R1a1 – 47%, N1 –16%, I2 – 10%, R1b1 –6%, I1 – 5%, J - 3%.

- Русская равнина (7-4 тыс.л.н.), гаплоруппы R1a1, I2, J, R1b1, N1.

Поразительно, но за тысячелетия на Русской равнине мало что изменилось. И с точки зрения генетической структуры населения – это наиболее стабильный регион Европы. Есть незначительные колебания по регионам, но, как и 7-4 тыс. лет назад, R1a является доминирующей Y-ДНК гаплоруппой.

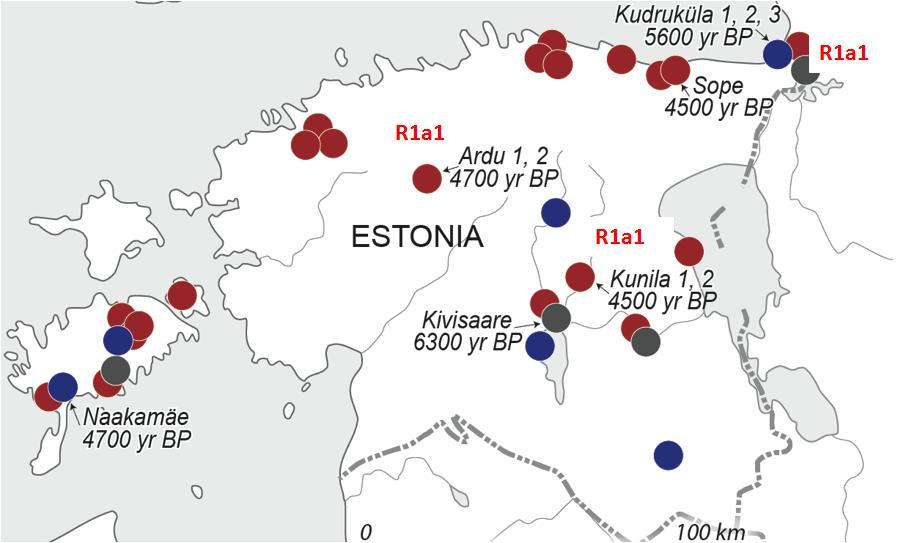

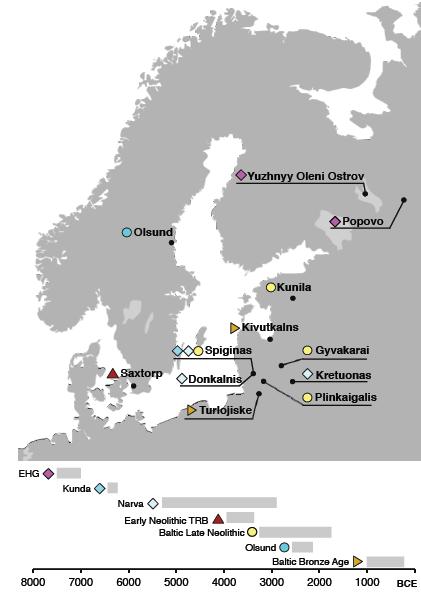

Заметим, что сами по себе данные генетических исследований, безусловно, важны и интересны, но их следует рассматривать в совокупности с данными археологии. И здесь неизбежны неприятные для научной общественности и даже «неполиткорректные» сюрпризы. Например, генетический анализ ископаемых останков жителей эталонных поселений гребенчато-ямочной культурно-исторической общности (рис. 3) на территории Эстонии (Extensive farming in Estonia started through a sex-biased migration from the Steppe, 2017) показал, что здесь 5.9-4.8 тыс.л.н. жили исключительно носители гаплоруппы R1a1. Но до публикации этих результатов, носителей гребенчато-ямочной керамики связывали исключительно с предками финно-угров (гаплогруппа N1), никаких следов, проживания которых на этих поселениях обнаружено не было.

|

| Рис. 3 Рода R1a1 в Эстонии. Культура гребенчато-ямочной керамики (прибалтийская). 6.5-4.5 тыс.л.н. |

Полученные результаты настолько шокировали эстонских учёных, что они в статье посвящённой родам, жившим здесь около 5+ тыс.л.н. не удержались и написали, что хотя на этих стоянках и не найдено никаких следов носителей гаплогруппы N1, зато сегодня носители этой гаплогруппы - это 31% современного населения Эстонии.

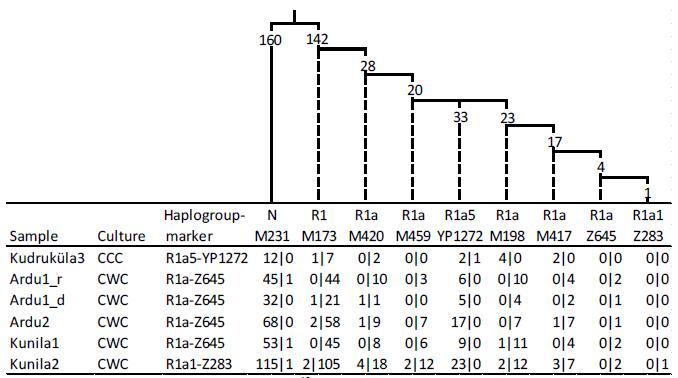

Ещё более удивительна диаграмма фрагмента дерева именованных субклад Y-ДНК гаплогрупп (рис. 4) приведённая в данной работе. С нижней частью понятно – это таблица выявленных на стоянках Y-ДНК гаплогрупп. Но диаграмма сверху, мягко говоря, шокирует (если конечно задуматься).

В порыве патриотизма авторы сами не поняли что «изобразили».

- N, R1, R1a, R1a5, R1a1 – гаплогруппы Y-ДНК.

- M231, M173, M420, M459, YP1272, M198, M417, Z645, Z283 – маркеры мутаций, приведшие к появлению данной гаплоруппы. Например, Y-ДНК гаплогруппа N отмечена мутацией в ОНП маркере M231.

|

| Рис. 4 Гаплогруппы жителей Эстонии 6-5 тыс.л.н. |

Для чего в навершие таблицы добавлена гаплогруппа N – совершенно не понятно, так как она не представлена в колонке «Haplogroup-marker». Почему именно гаплоруппа N (финно-угры), а не R1b (распространена в Западной Европе) или не M (распространена в Новой Гвинее и Полинезии) - непонятно. Единственное объяснение, авторы хотели сказать, что финно-угры - носители гаплоруппы N тоже люди и имеют общих предков с обитателями стоянок носителями R1a1, жившими здесь 5+ тыс.л.н. Но в этом никто и не сомневается.

Кстати, общие предки носителей гаплорупп R1a1 и N жили в Южной Сибири 45-30 тыс.л.н.

В общем, в научных кругах замешательство и они не очень понимают, как объяснить представляемые генетиками факты. Признать, что носители Y-ДНК гаплоруппы R1a1 (напомним, что это доминирующая гаплогруппа русских) являются исконным населением Эстонии недопустимо, отрицать глупо, а трактовать факты в рамках укоренившихся представлений невозможно.

2. Поселения, о которых не любят вспоминать

Произведённое в первой половине ХХ века «расчленение» территории Русской равнины на множество археологических культур позволило буквально «по живому» разрезать единую общность живших здесь родов R1a1 на отдельные не связанные фрагменты.

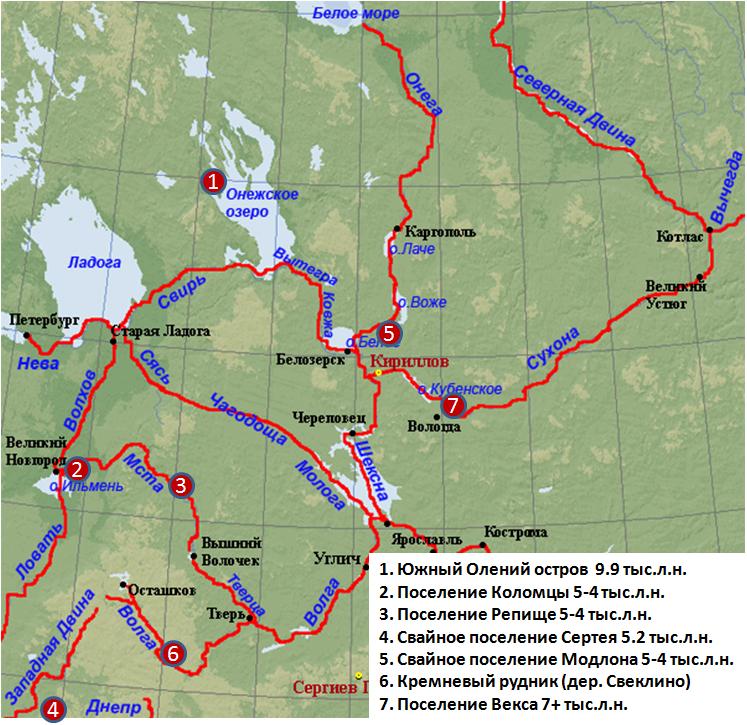

|

| Рис. 5 Карта водных путей северной части европейской России (рисунок Олега Давыдова) с нанесёнными на неё опорными стоянками времён неолита |

Посмотрим на карту северной части европейской России (рис. 5). Только здесь и смежных регионах, «выделено» более двадцати синхронных по времени археологических культур.

Рогачевская, Балахнинская, Валдайская, Верхневолжская, Верхнеднепровская, Гребенчато-ямочной керамики (прибалтийская), Жижицкая, Камская, Каргопольская, Карельская, Кольская, Льяловская, Мстинская, Нарвская Печеро-двинская, Прибельская, Руднянская, Рязанская, Рязанско-долговская, Сертейская, Сперрингс, Усвятская, памятники типа Абора, памятники типа Модлона, памятники типа Цедмар.

В результате, усилиями археологического сообщества, единое этнокультурное пространство превратилось в лоскутное одеяло из изолированных поселений. К счастью, история основывается не на субъективных мнениях и пожеланиях, а на фактах. А археологические факты упрямая вещь и они говорят об обратном. В период 7-4 тыс.л.н. на Русской равнине существовало единое культурное (с точки зрения духовной, а не археологической культуры) и хозяйственное пространство.

Безусловно, как и везде, на Русской равнине существовало множество небольших поселений. Но это не были временные пристанища полукочевых охотников и рыболовов. Многие из этих поселений существовали на одном и том же месте по несколько тысяч лет. А жители этих поселений ещё 5+ тыс.л.н. уже отошли от занятий охотой и рыболовством и начали разводить крупный и мелкий рогатый скот и осёдлое животноводство, постепенно становилось их основным занятием, например:

- Свайное поселение Наумово (Жижицкая археологическая культура, Верхнедвинье). Поселение просуществовало на одном месте более 1.5 тыс. лет (5.0-3.5 тыс.л.н.). И здесь найдены останки коз, овец, собак. Генетическая экспертиза ископаемых останков показала, что жители принадлежали к родам R1a1 (4.3+ тыс.л.н.). Во всезнающей Википедии о поселении Наумово нет отдельной статьи и всего 1.5 сточки текста.

Назовите хотя бы десяток современных городов существовавших хотя бы более 1 тыс. лет. Мало кто знает, что в период 7-4 тыс.л.н. на Русской равнине существовали и гигантские, по меркам неолита, протогорода, где люди жили на протяжении более 3-5 тыс. лет.

- Поселение (протогорд) Коломцы (рис. 5.2). В 6 верстах от современного Новгорода у истока Волхова, напротив урочища Перынь (древнего языческого святилища). Его площадь была около 1000 тыс.кв. м, то есть оно было в 5 раз больше всемирно известного протогорода Чатал-Хююк в Анатолии, считающегося крупнейшим поселением времён неолита в Евразии. Возраст этого протогорода 7+ тыс.л.н. и он существовал на протяжении не менее 3 тыс. лет. Около 4 тыс.л.н. местность, где располагались Коломцы была затоплена в результате катастрофического подъёма уровня озера Ильмень. Последний (и единственный) раз археологические работы проводились здесь ещё в конце XIX века новгородским краеведом В.С. Передольским (1833-1907). Культурный слой Коломцов, сильно спрессован, скрыт под четырехметровым пластом глины и имеет 2-х метровую толщину. Здесь найдены многочисленные поделки из кости, тесаного камня, сланца, яшмы, красного янтаря, уникальная керамика. Всего В.С. Передольским собрано более 60 тыс. артефактов. Генетическая экспертиза ископаемых останков не проводилась. Во всезнающей Википедии о Коломцах нет ни слова (заметим, что об анатолийском поселении Чатал-Хююк, которое меньше по размерам и младше по возрасту - несколько страниц текста).

- Свайное поселение Вёкса (рис. 5.7). Около 10 км от Вологды и 7 км от места слияния рек Вологда и Сухона. Протяженность поселения вдоль реки Вологда 2 км, а общая площадь около 200 тыс.кв. м. Древнейшая часть поселения имеет протяжённость 500 м и площадь более 10 тыс.кв.м. Заметим, что это один из древнейших «протогородов» Евразии датируемый периодом 7+ тыс.л.н., причём это одно из немногих мест на Земле, где люди непрерывно жили на протяжении более 6 тыс. лет. Поздние слои поселения датируются XIII вв. н.э. Коллекции артефактов с памятников Вёкса, Вёкса III насчитывают около 35 тыс. предметов. Раскопки проводились силами Вологодского государственного музея-заповедника. Практически все следы древнейшей части поселения уничтожены в 2014 г. при проведении дноуглубительных работ. « … минувшим летом [2104 г.] в результате дноуглубительных работ на реке Вологде были уничтожены остатки свайных конструкций, датированных III тысячелетием до нашей эры. Многослойный памятник археологии «Векса», что располагается в четырех километрах от Устья Вологодского при впадении небольшой речки Вексы в реку Вологду, исследуется учеными уже почти 35 лет. К сожалению, дальнейшие исследования свайного поселения на Вексе больше не представляются возможными. Памятник эпохи энеолита уничтожен во время дноуглубительных работ». /«Дома волосовцев уничтожила межведомственная разобщенность», Красный Север, №125 (27 392), Вологодская областная газета, 11.11.2014, Е. Стариков/. Генетическая экспертиза ископаемых останков не проводилась. Во всезнающей Википедии о поселении Вёкса нет отдельной статьи и всего 1.5 строчки текста в разделе посвященном описанию реки Вёкса.

В стратегически важных местах, на воднотранспортных развязках Русской равнины, размещались многочисленные специализированные поселения-пристани:

- Свайное поселение Сертея (рис. 5.4). Свайное поселение из 6 домов, обеспечивающее функционирование транспортного коридора из Западной Двины в Днепр. Поселение существовало в период 7.5 -0.8 тыс.л.н. Ранние образцы керамики датируются периодом 7.3 тыс.л.н. Найдены коллекции кремневых кинжалов из Средней Европы, керамики из Балкан, глиняные печати из Малой Азии. Найдены останки лошадей и коров, появившихся здесь около 4.5+ тыс.л.н. Генетическая экспертиза ископаемых останков показала, что первые жители принадлежали к родам R1a1 (5.2+ тыс.л.н.). Около 4.5 тыс.л.н. здесь появляются первые носители гаплогруппы N1 (самые ранние ископаемые останки представителя данной гаплоруппы на Русской равнине). Данному поселению повезло и во всезнающей Википедии посвящено 3 строчки.

- Свайное поселение Усвяты (в 50 км от Сертеи), обеспечивавшее проводку ладей из Западной Двины в бассейн Ловати, 5.5 тыс.л.н. Найдены останки лошадей и коров. Генетическая экспертиза ископаемых останков не проводилась. Данному поселению повезло и во всезнающей Википедии ему посвящено 7 слов.

- Поселение Кончанское (в районе сел Жуково и Кончанское-Суворовское у озера Шерегодра). Поселение расположено на месте Нижнего Мстинского волока. Здесь один из богатейших (с точки погребальных обрядов) некрополей не только Русской равнины, но и Евразии. Изучено около 270 захоронений. Янтарные украшения из могильников представлены подвесками, пуговицами, пронизками, кольцами. Украшения нашивались на одежду, головной убор, использовались в качестве ожерелий или укладывались в виде даров. Количество янтарных украшений в одном погребении достигает 400 экземпляров. Возраст 4.5+ тыс.л.н. Генетическая экспертиза ископаемых останков не проводилась. Во всезнающей Википедии о поселении и некрополе Кончанский ни слова. В Кончанском-Суворовском находится Музею-заповедник А. В. Суворова. На сайте Государственного Музея о некрополе и поселении ни слова. Возможно, единственное место, где сегодня можно ознакомиться с находками Школьный Музей, школа №7 г. Боровичи.

- Поселение Репище (некрополь Репище в 7 км от д. Перелучи Новгородской обл., на берегу р. Съежа). Поселение расположено в районе впадения р. Съежа в р. Уверь, на альтернативном водном пути из оз. Ильмень в р. Волгу (район Рыбинска). Один из древнейших и богатейших некрополей Русской равнины. Изучено более 200 захоронений. Возраст 5.5+ тыс.л.н. Генетическая экспертиза ископаемых останков не проводилась. Во всезнающей Википедии о Репище нет ни слова.

- Поселение Модлона (свайное поселение на узком и длинном мысу у слияния рек Модлоны и Перешной). Поселение расположено на Лаче-Кубенском водном пути из реки Онега в Северную Двину. Удивительно разнообразны артефакты с этого поселения. Орудия из шлифованного сланца, костяные поделки в виде затычек, роговая муфта, голова лося с солярным знаком, деревянный обломок весла, лучок, ясеневый ковшик с ручкой в виде головы собаки с опущенными ушами, янтарные украшения (пуговицы, подвески, фрагмент кольца, пронизка). Кремнёвая фигурка плывущей птицы и глиняная скульптурная головка животного, орнаментированная оттисками гребёнки, изображение птицы с поднятыми крыльями. При раскопках в торфе были обнаружены семена льна культурного (окультуренный вариант предположительно происходит из восточного Средиземноморья), которые даже удалось прорастить. Здесь же найдена часть деревянной прялки и отпечатки тканей на керамике. И опять, все эти удивительные находки в поселении менее чем из 10 домов. Возраст 5+ тыс.л.н. Генетическая экспертиза ископаемых останков не проводилась». Данному поселению повезло и во всезнающей Википедии есть достаточно полное его описание.

Но Русская равнина в период 7-4 тыс.л.н. это не только протогорода и обустроенные торговые пути. Здесь существовали (моно)культуры, специализированные в определённых сферах деятельности. К таким (моно)культурам, относится Валдайская археологическая культура (6.5-4 тыс.л.н.), поддерживавшая широкие связи с соседними регионами, о чем свидетельствуют орудия из валдайского кремня в памятниках Прибалтики, Карелии, Финляндии. И именно добыча кремния и первичная подготовка кремневых заготовок - была основой благосостояния жителей Валдайского региона.

«Водоразделом крупнейших рек Восточной Европы - Волги, Западной Двины и Днепра служит Валдайская возвышенность, где их истоки разделяет примерно 50 км. Коренные породы здесь содержат выходящий на поверхность и потому легко доступный кремень. Своеобразие валдайской культуры, в отличие от большинства других культур, особенно четко отражает кремневая индустрия. То обстоятельство, что кремень в рассматриваемом регионе залегает пластами, позволяло изготовлять орудия почти любой величины,

Наиболее крупная из исследованных мастерских расположена на левобережье р. Волги, близ д. Свеклино, на песчаном возвышенном участке берега. Площадь мастерской около 4500 кв. м, насыщенность культурного слоя чрезвычайно велика. Вскрыт ряд участков с «рабочими местами», где концентрируются нуклеусы и пластины. Так, на одном из квадратов (2 на 2 м) обнаружено 380 ножевидных пластин и девять нуклеусов. Количество материала, полученного в процессе раскопок, исчисляется десятками тысяч. Абсолютное большинство составляют отщепы и сколы, часто с сохранившейся желвачной коркой. Второе место по численности занимают пластины, третье - нуклеусы в различной стадии обработки. Поскольку среди пластин преобладают первичные, а среди нуклеусов - с начальным использованием, следует заключить, что данный памятник являлся специализированной мастерской по изготовлению нуклеусов для снятия пластин. Нуклеусы одноплощадные с односторонним скалыванием, ребро подработано с одной стороны, как правило, размер их превышает 10 см. Пластины в основном правильного огранения, велик процент первичных пластин с участками желвачной корки. Орудий немного. Судя по огромному количеству материала, мастерская функционировала длительное время, вплоть до эпохи раннего металла (на это указывает соответствующая керамика). Очевидно, это была мастерская - поселок, где люди жили в течение всего теплого сезона, о чем говорят выявленные остатки трех жилых сооружений». /Археология. Неолит Северной Евразии. 1996/.

Во всезнающей Википедии о большинстве из этих поселений Русской равнины нет ни слова. Каким-то повезло и их исследованием, занимаются высокопрофессиональные команды. К таким относится Сертея, где работают специалисты из экспедиции Эрмитажа. Но большинство преданы полному забвению (Коломцы) или исследуются исключительно на энтузиазме силами школьных краеведов (Кончанское) или просто уничтожаются (Вёкса).

3. Свайные поселения-пристани – Сертея.

Сертее повезло, её исследованиями занимаются специалисты Северо-Западной археологической экспедицией Государственного Эрмитажа и результаты (фактический материал, но не его интерпретация) полученные ими впечатляют. Однако, как и обычно, археологи представляют факты, классифицируют артефакты, но не делают даже слабых попыток их интерпретации.

Сертейский микрорегион расположен примерно в 100 км от современного Смоленска. Здесь в русле реки Сертейка (левый приток Западной Двины) обнаружены уникальные свайные поселения на воде датируемые 7.5+ тыс.л.н. В траншее, на дне Сертейки и в обрезе берега были найдены многочисленные сваи-столбы, доски и конструктивные детали построек. Люди жили здесь непрерывно в течение почти 7 тыс. лет. Постройки представляли собой прямоугольные помосты-платформы, укрепленные, при помощи веревок на сваях-столбах и как показали исследования, ремонт сооружений в поселении выполнялся каждые пять лет (в одном из домов, за 1 тыс. лет было более 200 капитальных ремонтов). Но самое удивительное (необъяснимое), то, что здесь найдены огромное число артефактов (керамика, кремневые кинжалы, янтарь) из культур расположенных за тысячи километров от верховий Западной Двины - Средней Европы, Прибалтики, Балкан, Поднепровья, Поочья и Малой Азии.

- Сосуды с плоскими днищами и поддонами, сосуды остродонные или с уплощенным дном и имитацией поддонов, глиняные сосуды - ковши с круглым дном и широкой ручкой, крепившейся к венчику. Такая керамика характерна для Балкано-Карпатского региона, но не Русской равнины.

- Глиняные печати, аналогичные печатям раннеземледельческих цивилизаций Ближнего Востока.

- Коллекция кремневых кинжалов различных типов. Причём хронология этих типов кинжалов совпадает с хронологией их аналогов на территории Средней Европы.

Итак, что мы видим в районе верховий Западной Двины. Для начала некоторые археологические факты.

- Медвежий угол в прямом смысле этого слова. Основной промысловый хищный вид - медведь (13,8 %). До ближайшего жилья (свайного поселения Усвяты) десятки километров. Кругом непроходимые болота и лесные дебри. Не то, что дорог, тропинок нет.

- Поселение на сваях из 6 построек (7,5 на 4,5 м) с населением в несколько десятков человек.

Далее тоже факты или, с традиционной точки зрения на историю заселения Русской равнины, скорее – «необъяснимые чудеса».

- Регулярные торговые и культурные связи со Средней Европой, Прибалтикой, Балканами, Поднепровьем, Поочьем и Малой Азией. Причём регулярные, а не разовые. Вспомним находки кремневых кинжалов различных типов и, то, что хронология этих типов кинжалов в Сертее совпадает с хронологией их аналогов на территории Средней Европы. Но, до Средней Европы от верховий Западной Двины более 1 000 км по прямой. Каким образом племя из несколько десятков человек могло поддерживать регулярные контакты (отслеживали изменения в технологии изготовления кремневых кинжалов и даже в моде на эти изделия) с племенами, о которых они никогда не должны были и слышать.

- Доставка с Балкан (от Сертеи до Балкан около 1 200 км) хрупких глиняных сосудов и не в единичных экземплярах, а в объёмах достаточных для нахождения их следов археологами. Для этого уже необходимы соответствующие транспортные средства и дороги. Но 5 тыс.л.н., такое понятие как дорога, даже ещё не было изобретено. Были только звериные тропы. Только почти через 1 тыс. лет на Южном Урале появляется колесо со спицами, позволяющее строить транспортные средства способные преодолевать большие расстояния.

- Около 4.5 тыс.л.н. здесь появляются домашние лошади и коровы. Это событие вообще из области фантастики. От Сертеи до регионов, где они уже была одомашнены более 500 км. Каким образом перегнать племенное стадо нескольких лошадей и коров без дорог, через болота и леса полные диких зверей за 500 км и кому это понадобилось осуществлять и, кто профинансировал эту операцию. Очевидно, что не несколько десятков жителей Сертеи. Единственный вариант транспортировки – привезти водным путём. Но для этого нужен не утлый рыбацкий чёлн, а большая транспортная ладья, рассчитанная на экипаж в несколько десятков человек. И ещё вопрос, коровы понятно они дают молоко, но лошади? За ними нужно ухаживать, кормить и заготавливать для них сено на зиму. Но какая здесь от них польза. Колесо со спицами появится только через несколько столетий, верхом ездить некуда, кругом болота и лесные дебри. Любопытный факт – в Греции, Египте и Месопотамии лошади появились позже чем Сертее на несколько сот лет.

Обоснованно предположить, что Сертея это удивительным образом дошедший до нас из глубины тысячелетий архаичный речной порт, в котором дома одновременно являлись и жилищем и причалом и складом и ремонтной базой. Напомним, что Сертея располагалась в месте волока из Западной Двины в Днепр. И именно на волоках были незаменимы лошади, которые с помощью волокуш могли перетаскивать ладьи.

Но обоснованно предположить и то, что это была не только транспортная развязка. Поселения типа Сертея, как бы удивительно это не звучало по отношению к периоду 5-ти тысячелетний давности, играли роль своеобразных выставочный залов и учебных центров.

Коллекция керамических сосудов с Балкан и Малой Азии, коллекция кремневого оружия различных периодов из Средней Европы. Именно на таких транспортных перекрёстках могло происходить знакомство местных мастеров с «мировыми» технологическими инновациями и решениями. В общей сложности здесь было найдено около 160 сосудов, причём, большая часть из них в районе центральной постройке №1 (гончарная мастерская?). Сравните традиционные сосуды культуры гребенчато-ямочной керамики (рис. 1) и сосуды из Сертеи (рис. 6).

|

| Рис.6. Реконструкция форм сосудов на памятнике Сертея II /5/ |

Причём, здесь экспериментировали не только с формой сосудов. Экспериментировали и с примесями, влияющими на качество изделия - раковина, фракции шамота, органика, песок, слюда, дресва и сочетание таких примесей, как раковина и дресва. Заметим, что использование раковины или дресвы, хорошо сказывается на теплопроводности сосудов, в свою очередь, органика используется для создания крепкого «каркаса».

Одновременно шли эксперименты со способами орнаментации поверхности и техники лепки.

«Для изготовления различных форм использовались различные способы. Для изготовления простых форм сосудов, чуть профилированных (формы №6) используется в основном ленточный способ лепки и способ S, для изготовления сосудов формы №1, 4, 11, 12, 7 используется лоскутный способ, «импортные» сосуды сделаны в лоскутной технике. Это особенно важно, т.к. сосуды, копирующие форму импортных сосудов, копируют и их технику. Для изготовления сосудов формы №10 используется ленточный способ. Днища выполнены в лоскутной технике».

И всё это великолепие изготовлено 5+ тыс.л.н. в глухом медвежьем углу Смоленщины в постройке №1 свайного посёлка из 6 домов. Чем же занимались жители остальных 5 построек? Напомним, что в Сертее кроме коллекции керамических сосудов доставленных с Балкан и Малой Азии, найдена богатейшая коллекция кремневого оружия различных периодов из Средней Европы. И, если коллекция керамики использовалась в качестве образцов для ознакомления местных специалистов с иноземными решениями, то коллекция кремневого оружия могла иметь несколько другое назначение.

До наступления эпохи металла, кремний являлся стратегическим сырьём, причём в ряде регионов, например Эстонии, его месторождения вообще практически отсутствовали. Месторождения Валдая могли выступать, и как показывают находки, выступали в качестве поставщика кремневых полуфабрикатов различной степени обработки (отщепов, сколов, пластин, нуклеусов) в другие регионы, например, Среднюю Европу. Причём именно полуфабрикатов, окончательная обработка и изготовление орудий из кремневых полуфабрикатов производилась уже на местах. Но в различных регионах, существовали собственные традиции обработки и требования к первичным заготовкам – длина, ширина, толщина и более того, эти требования менялись со временем. И то, что было востребовано на Балканах или Малой Азии, могло не устраивать потребителей Средней Европы. Вспомним, что Сертея являлась ключевым пунктом на пути в Приднепровье, Балканы, Малую Азию, Прибалтику, Среднюю Европу. И именно здесь, было разумно осуществлять окончательную комплектации партий товара, с учётом специфических требований каждого отдельно получателя. И неоценимую роль в этом процессе могли играть образцы готовых изделий из этих регионов.

4. Протогорода (мегаполисы) – Коломцы.

В отличие от Сертеи, Коломцы относятся к числу забытых наукой поселений. Последние 110 лет здесь практически не проводилось никаких археологических исследований.

|

| Рис. 7 Исток Волхова из Ильменя. Правый берег - урочище Коломцы. Левый - Перынский скит. (фото с сайта администрации города) |

Коломцы находятся у самых истоков Волхова из Ильменя, в месте впадения в Волхов речки Малая Глинка. Возможно это самое загадочное поселение на Русской равнине. При этом есть все основания говорить о том, что это старейший и крупнейший по площади протогород Евразии.

Всё, что мы о нём знаем, нам известно из книги новгородского краеведа и археолога любителя В.С. Передольского (1833-1907). В 1888 году в 6 верстах от Новгорода в урочище Коломцы (рис. 7) им были открыты следы поселения каменного века и уже после первичного обследования поверхностного слоя, он собрал почти 2 тысяч различных предметов: осколки костей, черепки посуды, наконечники стрел, кремневые ножи и скребки. Культурный слой Коломцов был скрыт под почти трёхметровым (до 4 аршин) пластом глины, имел 2-х метровую толщину и хранил (и до сих пор хранит) бесчисленные поделки из кости, тесаного камня, асбеста, сланца, яшмы, янтаря.

Как показали «пробные ямы», площадь культурного слоя достигала 1 000 тыс. кв. м, из которых к 1893 г. удалось исследовать всего около 7 тыс. кв. м (1500 кв. сажень). Результаты первых 5-ти лет исследований были обобщены в книге «Бытовые остатки насельников Ильменско-Волховского побережья и земель Велико-Новгородского держаства каменного века». В дальнейшем, коллекция В.С. Передольского увеличилась до 60 тысяч предметов. К несчастью, все артефакты, собранные с этого поселения, были безвозвратно утрачены в период оккупации Новгорода.

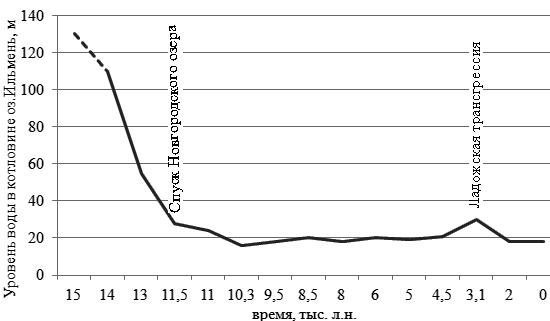

О возрасте поселения можно судить только по данным палеогидрологов, согласно которым поселение прекратило функционировать 4,3-4.1 тыс.л.н. (рис.8).

|

| Рис. 8. Динамика уровня воды в котловине оз. Ильмень (выполнен Н.В. Васильевой). /12/ |

«подъем уровня воды в Ладожском озере до 18 м над у.м. привел к подпору стока из оз. Ильмень и, как следствие, к увеличению уровня воды в нем до отметок 25–30 м над у.м. В результате подъема уровня воды в котловине оз. Ильмень озерными отложениями был перекрыт [на 10-12 м] культурный слой неолитической стоянки Коломцы, датируемой 3–2 тыс. лет до н.э.».

Вновь из под воды урочище Коломцы появилось только около 1 тыс.л.н. Мы знаем время затопления урочища. Но когда здесь появились первые поселенцы?

Вспомним, что толщина культурного слоя превышает 2 м, причём по данным В.С. Передольского слой сильно спрессован. Что и не удивительно, сверху 3-х метровый слой глины и на протяжении нескольких тысяч лет ещё и 10 метровый слой воды. По мнению В.С. Передольского исходная (неспресованная) толщина культурного слоя превышала 4 метра и есть все основания говорить о периоде 8-7 тыс.л.н. Но не ранее 10.5 тыс.л.н., так как ранее этой даты урочище так же находилось ниже уровня озера.

Итак, что мы имеем. Крупнейший в мире забытый всеми протогород площадью не менее 100 гектар, существовавший в период от 7+ до 4.2 тыс.л.н. и скрытый под 3-х метровым слоем глины. Почему же он никому не интересен? А вы почитайте В.С. Передольского, и всё станет ясно.

Керамика. «Но наши сосуды отличаются большимъ разнообразіемъ ихъ внѣшняго вида вообще, въ особенности же размѣрами, свойствомъ и составомъ гончарной глины и узорами, покрывающими не только наружную сторону и дно, но и значительную часть внутренней. Сосуды у Коломчанъ были: а) чаще другихъ невысокіе, широкіе, развалистые, плоскодонные, сходные съ нынѣшними деревенскими глиняными блюдами, чашками и латками, - т. е. боковыя стѣнки, начиная съ самаго дна, сразу и сильно отклоняются наружу, образуя съ плоскостью дна очень тупой уголъ; б) менѣе часты горшки кубковидные, съ плоскимъ дномъ, отъ котораго стѣнки, поднимаясь до двухъ третей всей высоты, отклоняются постепенно и, сравнительно съ первыми, слабо наружу; достигнувъ названной высоты онѣ загибаются крутою, почти въ полкруга, дугою внутрь, a затѣмъ, сдѣлавъ желобообразный изгибъ внутри же, отклоняются слабовогнутою дугою наружу, гдѣ и оканчиваются ободкомъ, то плоскимъ къ основанію, то скошеннымъ къ внутренней сторонѣ, къ устью. Въ разрѣзѣ эти горшки сходны нѣсколько съ этрусскими; в) еще рѣже плоскодонные же, съ огвѣсными къ основанію боковыми стѣнками, - при встрѣчѣ съ дномъ, стѣнки закруглены; г) много сосудовъ сходныхъ съ теперешними молочными деревенскими горшками-кринками и горшками-горлачами, обыкновенными для уѣздовъ: Боровичскаго, Устюжскаго, Вышневолоцскаго, Осташковскаго и Ржевскаго; д) еще больше горшковъ съ плоскимъ дномъ и съ прямыми, вовсе безъ выпуклости стѣнками, неимѣющими въ устьѣ никакихъ изгибовъ; они подобны нынѣшнимъ квашнямъ для пшеничнаго тѣста, и е) немало сосудовъ яйцевидных с выпукло округленным дном; Глины, употребленный на Коломецкіе сосуды различны; судя но цвѣту, онѣ пяти видов: черная жёлтая, бѣлая, розоватая и красно-кирпичная. А так как всѣ горшки обожжены в большей или меньшей мѣрѣ перечисленные цвѣта глины дали но обжогѣ. По сосѣдству с Коломцами и вообще на всем Ильменско-Волховскомъ побережьи и вѣ стороны отѣ него отъ него версгъ на 200, не открыто до сего времени залеганія глинъ, дающих въ обжиге перечисленные цвета. Все вообще черепки Коломецкіе указывают на замечательную старательность обработки сосудов, которым они принадлежать; наружный стенки настолько гладки и настолько равномѣрны въ выпуклостях и вогнутостях, что, будучи положены рядом съ обломками нынешнихъ горшков, не уступают имъ, хотя первые сдѣланы оть руки».

Украшения и ритуальные артефакты. «Во всем пластѣ жилого перегноя, вверху внизу и въ срединѣ, залегают грубый и изящныя подѣлки совершенно независимо отъ такой или другой глубины захороненія, - грубѣйшія так же часты вверху, какъ ивящнѣйшія внизу, и обратно. Начнемъ съ янтарныхъ. Вскользь замѣчено уже, что нашъ янтарь имѣетъ красный цвѣтъ, и что въ Коломцахъ онъ найденъ впервые, не будучи встрѣчаемъ до сихъ поръ нигдѣ въ находкахъ каменнаго вѣка. Въ Коломецкомъ перегное янтарь попадается часто; Тонкія, каплеподобныя поделки изъ песчаниковъ и сланцевъ, длиною от половины до вершка с лишкомъ, а шириною втрое и вчетверо меньше длины, съ воронкообразными сверлинками въ узкой части; одна совершенно плоская, яйцеобразнаго вида, изъ синеватаго сланца, другая, более каплеподобная, чемъ яйцевидная, отлично обработана изъ плотной Алтайской яшмы; она блестите; къ одному краю проходите въ камне полоса съ перламутровымъ отливомъ; длина вершокъ съ осьмушкой,- ширина почти три четверти вершка. Такого же вида и изъ такого же вещества, кроме яшмы, поделки весьма обыкновенны; Здѣсь, говоря обь украшеніяхъ домашнихъ орудій изображеніями животныхъ головокъ остановимся и на головкѣ человѣка. Она обработана изъ толстаго куска плотной кости, а не изъ тонкой пластины, какъ первый двѣ; тамъ представлено только очертаніе головъ въ поперечномъ разрѣзѣ ихъ (силуэта) - здѣсь же головка изваяна, хотя далеко не такъ художественно, какъ это дѣлается теперь, но искусно: соблюдены выпуклости носа и ушей, округлены щеки - въ глазахъ не нарушено естественное углубленіе и направленіе; лбу и верхней части головы данъ видъ по которому всякій пойметъ, что голова не открытая а въ шапкѣ».

Общественная жизнь и внеторговые связи. «Объявились въ Коломцахъ породы: Печорско-Тиманская, ести черный плотный камень, изъ котораго выдѣланы нѣкоторые топорики-долота, есть доманикъ - Сибирскія-абсестъ, яшма, роговикъ, слюда и сердолик и Мало-Азіатская и Алтайская-Лидійскій камень Эти породы встрѣчаются почти одиночно каждая; но красный янтарь, несомнѣнная родина котораго извѣстна до сихъ поръ только въ низовых Енисея, очень обыкновеиенъ.Слѣдовательно, общественная жизнь ледниковыхъ Ильменцевъ выработала не только раздѣленіе труда, но и нѣкоторые промыслы, какъ гончарства, пчеловодства и скорняжества, и даже начало мѣновой торговли мѣхами и выдѣланными изъ шкурь кожами; въ разнообразіи же и отчетливости нанесенія узоровъ на глиняной посудѣ, въ головкахъ птицы, похожей на мамонтову и человѣка, выражаются признаки стремленія к художественному творчеству».

Уже после выхода в свет книги, в Коломцах было найдено первое на территории России графическое изображение на керамике. И вот, что писал об этом артефакте Н.К. Рерих.

«Сравнения орнаментов легко дают примеры. На вышивках тверских мы знаем мотивы стилизованных оленей; не к подражанию Северу, а к древнему распространению оленя, кости которого находим с кремнями, ведет этот узор. На орнаменте из Коломцев (Новгород) человекообразные фигуры явно напоминают ритуальные фигуры вышивок новгородских и тверских" /Н.К.Рерих, Врата в будущее. Эссе, рассказы, очерки/.

Напомним, что речь идёт о периоде 7.0-4.2 тыс.л.н. И даже приведённых выше фрагментов из книги В.С. Передольского достаточно, для понимания того, что Коломцы подобны Ящику Пандоры. Стоит заглянуть, что внутри и существующая концепция истории становления цивилизаций Евразии становится «с головы на ноги».

- Разделение труда и торговля с различными регионами Евразии.

- Керамика имеющую аналоги в основных культурах Европы и Малой Азии, причём по качеству, не уступающая современным образцам, изготовленным с применением гончарного круга.

- Артефакты с Алтая, Малой Азии, Средней Европы, Урала, Кольского полуострова.

- Рисунки на керамике, имеющие прямые аналогии в русских вышивках.

- Прямые аналогии отдельных образцов керамики с бытующими и сегодня деревенскими крынками и горшками горлачами.

Что ещё скрыто под толстым слоем глины в урочище Коломцы? Мы не знаем, но хочется надеяться, что данный памятник не постигнет судьбы поселения Векса у Вологды.

5. Русская Равнина в раннем бронзовом веке (РБВ)

«В советское время, хотя археология и признавалась исторической наукой, мы всё-таки были вещеведами. Мы до сих пор продолжаем бояться интерпретаций» /Г.Б.Зданович/.

«Мы все копаем, а копать надо не лопатой, а головой» /Е.Е. Кузьмина/.

«... единый народ в разных своих частях может создавать в зависимости от условий (природных или международных) разные, несходные между собой формы быта, отражающиеся в разных археологических культурах. ... задача использования археологических материалов для этногенических построений усложнена самими археологами, фетишизирующими некоторые археологические категории (особенно глиняную посуду). Нередки случаи, когда исследователи объясняют любой перерыв в плавной эволюции тех или иных форм предметов или построек исчезновением данного народа, а появление новых форм — приходом нового населения. При этом появление пришельцев находит какое-то объяснение, а «исчезновение» обычно кратко констатируется» /Б.А. Рыбаков/.

5.1 Каргалы

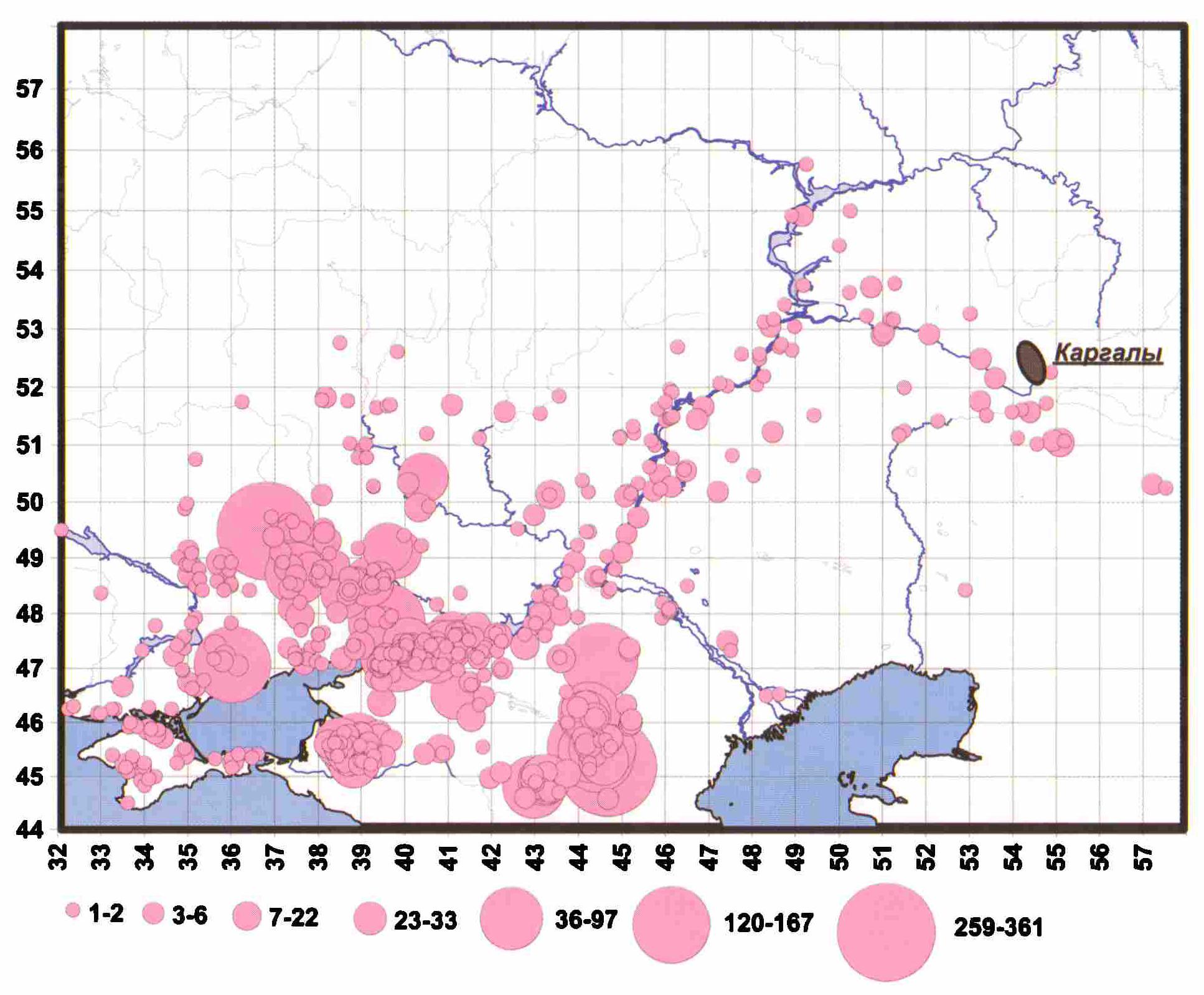

В период 5.0-3.7 тыс.л.н. на Русской равнине происходят несколько внешне несвязанных, но близких по времени событий.

- 5+ тыс.л.н. начинается производство меди на Каргалинских меднорудных месторождениях (Оренбургская обл.).

- В Приильменье 4.5+ тыс.л.н. начинаются катастрофические гидрологические изменения и около 4.1 тыс. л.н. озеро затапливает урочище Коломцы.

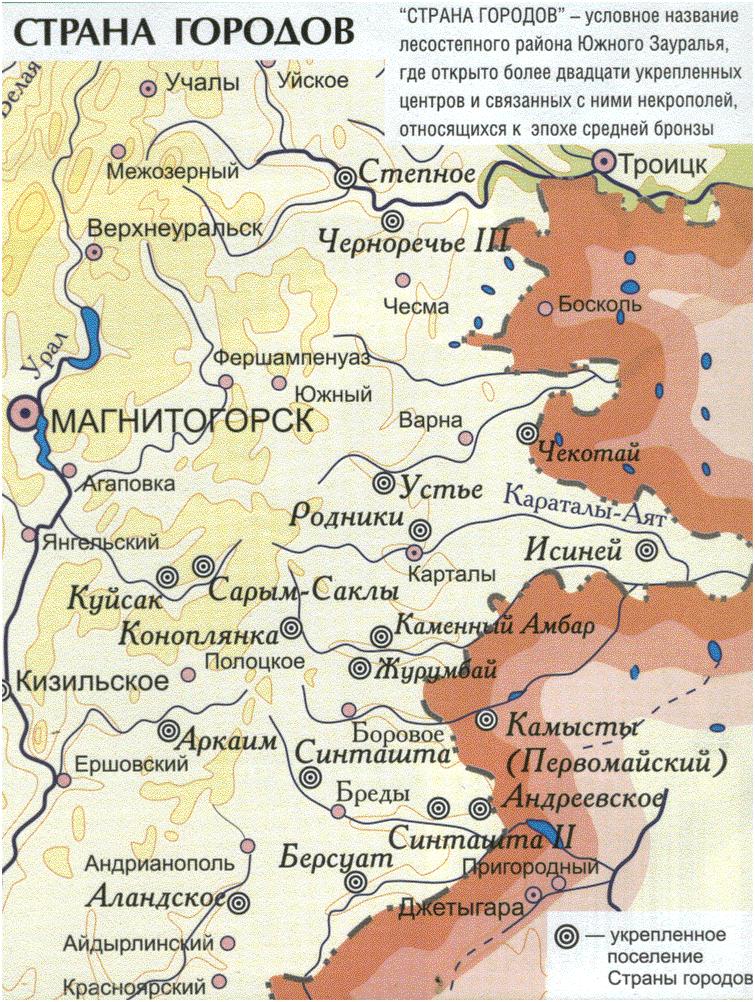

- На Южном Урале около 4.1 тыс.л.н. возникает «Страна городов».

- Около 4.1 тыс.л.н. почти полностью прекращается работа меднорудных месторождений Каргалы.

- На Южном Урале около 4+ тыс.л.н. появляется первые колесницы. (Кривое озеро, Челябинская обл.).

- Около 3.7 тыс.л.н. жители покидают «Страну Городов».

- Около 3.7 тыс.л.н. возобновляется работа меднорудных месторождений Каргалы.

Но так ли перечисленные выше события не взаимосвязаны? Торговые гости привозили из дальнего "заморья" на Русскую равнину не только артефакты, но и сведения о тенденциях развития и технологических достижениях. Начиная с периода около 6 тыс.л.н. на Балканах и Малой Азии медные орудия труда начинают вытеснять каменные и обоснованно предположить, что роды, жившие на Русской равнине и имевшие постоянные контакты с этими регионами, не могли не обратить на это внимания. Им были нужны собственные рудные месторождения и собственные рудознатцы и металлурги. И около 5.0 тыс.л.н. эта сверхзадача была решена, начали функционировать крупнейшее в Евразии - Каргалинские рудные месторождения на Оренбуржье.

Именно сверхзадача. Необходимыми условиями горнометаллургического производства являются:

- Умение находить медную руду и извлекать её из глубины недр.

- Профессиональное владение приёмами выплавки металла из конкретного сорта медных руд.

Археологи и специалисты по древней металлургии могут спорить по частным вопросам, но в одном они единодушны:

- Умение выплавлять руду из определённого типа руд вовсе не приводит к автоматическому успеху с рудами других типов.

- Технологии без носителей, тем более через безрудное пространство, не распространяются.

Месторождения Каргалы (100 км северо-западнее Оренбурга, 250 км восточнее Самарской Луки, 300 км юго-западнее Магнитогорска) начали функционировать 5+ тыс.л.н. Около 4.3-4.1 тыс.л.н. они прекращают работу. Спустя несколько сот лет, около 3.8-3.6 тыс.л.н. они вновь возобновляют работу и быстро становятся крупнейшим поставщиком меди в регионе (по оценка Е.Н. Черных это 70-75% всего объёма меди распространенной от Южного Урала до Нижнего Поднепровья). Однако примерно 3.2 тыс.л.н. месторождения Каргалы вновь прекращают функционировать. Все следы рудников тщательно маскируются, для чего проделывается поистине титаническая по объёму работа. Удивительно, рудники были заброшены не потому, что иссякли запасы сырья, люди просто скрыли все следы своей деятельности и ушли. Разработка месторождений возобновилась через 3 тыс. лет (во времена Петра I) и ещё на протяжении более 200 лет здесь добывалось более 20% всей меди Российской империи.

Как и кем, эти месторождения были первоначально открыты и эксплуатировались?

- Медное оруднение Карагалинского поля имеет крайне сложную и запутанную картину. Скопления медоносных минералов "укрыты" многометровым (до 12 метров) глиняным чехлом. Причём, исследователям (археологам) не удалось найти на поверхности следов медной минерализации, то есть предположительно, для поиска медоносных линз была единственная возможность – копать, ошибаться и опять копать. Именно этим и объясняется чудовищное число, до 35 тысяч поисковых шахт, карьеров и штолен. Причём, длина отдельных карьеров превышала 45 метров, а глубина шахт – 12 метров. Но кто или что подсказало древним рудознатцам, что копать нужно именно здесь?

- Не менее проблематичной была и технология выплавка из добытой здесь руды меди, пригодной для дальнейшей обработки. Именно с этой проблемой столкнулись через 3.2 тыс. лет мастера эпохи Петра I, которым в течение довольно продолжительного времени не удавалось получить качественных плавок. И только после того, как был проведён анализ руды, найдены её аналоги и привлечены мастера именно с рудников аналогов (Саксония), проблема была решена. Заметим, что древние металлурги Каргалы умели производить из руды с этих месторождений практически химически «чистую» медь. Но кто их научил?

- В окрестностях Каргалы практически нет лесов, а для плавок требуется огромное количество топлива. В более поздние периоды (Петровская эпоха), значительная часть предварительно обогащённой руды вывозилась для плавок в соседние регионы, в свою очередь, в Каргалы из этих регионов завозились дрова. Но 5+ тыс.л.н. ещё не было повозок и упряжных лошадей. Каким образом в те времена решались эти проблемы?

- В окрестностях Каргалы чрезвычайно тяжёлый для жизни климат. Жаркое сухое лето и снежные, ветреные и холодные зимы. Поэтому, на первом этапе освоения месторождения (5.0-4.1 тыс.л.н.) мастера жили здесь на сезонной основе. «В самом начале эксплуатации рудных тел на каргалинских холмах, их горняки посещали эти увалы в те времена года, что казались им наиболее удобными для горнопроходческих работ. Многочисленные сезонные "жилища-норы" свидетельствуют об этом достаточно определённо. Постоянные же места обитания этих мастеров локализовались где-то вне Каргалов, хотя точное их расположение пока что остаётся неопределённым» / Е.Н. Черных /.

Академическая наука не даёт ответов на эти вопросы и не потому, что мало фактов, фактов достаточно. Просто ответы на эти вопросы кардинально меняют традиционные воззрения не только на нашу, но и на историю большей части Евразии.

|

| Рис. 9 Распределение металлических образцов периода РБВ /4/[ |

Начнём с вопроса о транспортных путях. Каргалы расположены у истоков Самары, левого притока Волги. И как следует из данных о распределении металлических образцов периода РБВ (рис. 9) именно Самара (и далее Волга) – тот транспортный путь, по которому 5+ тыс.л.н. осуществлялась доставка грузов (о чём свидетельствуют многочисленные находки металлических образцов вдоль её русла) и предположительно, это же был и маршрут сезонных миграций мастеров.

Более сложный вопрос – «Каким образом и кем производилось освоение месторождений Каргалы?». Е.Н. Черных категорически отвергает предположения, что:

- Месторождение открыли и самостоятельно освоили, разработав всю технологическую цепочку добычи и выплавки меди с нуля, местные жители. Это малореально, да и местных жителей в районе Каргалы 5+ тыс.л.н. и даже позже не было (об этом свидетельствует вахтовый метод работы рудников 5 тыс.л.н.).

- Месторождение освоили таинственные племена в процессе таинственной миграции из таинственного региона. Этот вариант Е.Н. Черных вообще относит к разделу ненаучной фантастики. Тем более что никаких генетических следов инородных (по отношению к Русской равнине) племён здесь не обнаружено.

Ровно наоборот, в поселении Буланово (20-25 км от каргалинских месторождений) обнаружены останки носителя гаплогруппы R1a1 (наиболее типичная Y-ДНК гаплогруппа Русской равнины) датируемые периодом 4.2 тыс.л.н. На стоянке на берегу реки Сок (стоянка Потаповка 1, около 300 км от каргалинских месторождений) обнаружены ископаемые останки носителей R1a1 датируемые периодом 5.0-4.5 тыс.л.н., что совпадает с периодом начала эксплуатации месторождений. Наиболее древние ископаемые останки найдены на правобережье Волги в районе Хвалынска (стоянка Хвалынск II около 400 км от каргалинских месторождений). Здесь уже 7.2-6.0. тыс.л.н. жили носители гаплогрупп R1a1, R1b1, Q.

Но если это не местные жители Каргалы и не случайные странники из заморских земель, то остаётся один вариант – месторождения осваивали племена Русской равнины, с привлечением мастеров из заморских регионов, где добыча и выплавка меди были уже развиты. Но эта возможность даже не обсуждается, признать это – признать, что 5+ тыс.л.н. на Русской Равнине уже существовало общество, способное планировать и реализовывать масштабные проекты.

Впрочем, для реализации проекта по организации производства меди от племён Русской равнины не требовалось сколь либо титанических затрат и усилий. Выше уже неоднократно говорилось о регулярных контактах родов Русской равнины с традиционными регионами производства меди – Балканами и Малой Азией. Если перед ними не стояла задача получить результат мгновенно, предполагаемый алгоритм действий мог быть следующим.

- Собрать коллекцию минералов с медных месторождений Балкан и Малой Азии. Это непросто, можно предположить, что вся информация о процессах добычи и плавки держались в строжайшем секрете, но решаемо.

- Организовать ознакомление с этой коллекцией максимального количества «торговых гостей» путешествующих по Русской равнине и смежным регионам. Пообещать вознаграждение, если будут найдены и привезены схожие минералы. В общем, почти как в русских сказках – «Пойди туда, не знаю, куда и принеси то, что похоже на это, а за это ты будешь счастлив до конца жизни».

- Дождаться результатов поиска, идентифицировать зарубежное месторождение аналог и организовать переселение с него нескольких родов рудознатцев.

Последний этап наиболее сложен, но при наличии материальных ресурсов, времени и терпения вполне решаем. Его реализация могла предполагать как добровольное переселение мастеров (на основе соглашений непосредственно с семьями или с родовыми вождями), так и их захват, и насильственное переселение. Впрочем, первый вариант наиболее вероятен. Начало бронзового века принято связывать с угасанием Балкано-Карпатской металлургической провинции (БКМП) и началом формирования Циркумпонтийской металлургической провинции (ЦМП), важнейшим месторождением которой были Каргалы.

Горно-металлургическое производство БКМП, существовало более тысячи лет, но довольно быстро и неожиданно угасает на рубеже 5+ тыс.л.н. Мы не знаем причин прекращения работы рудников на Балканах, но обоснованно предположить, что вследствие произошедших здесь катаклизмов (природных или военных), жившие здесь мастера могли легко согласиться на переселение под защитой родов R1a1 на Оренбуржье. Косвенным подтверждением Балканской прародины семей металлургов в Каргалы являются и аналогии, выявленные Е.Н.Черных, между традициями добычи и выплавки меди на Каргалы и рудниках Аи бунара и Странджа (в отличии от «монотонных» в минералогическом отношении Каргалов, здесь были представлены самые разные типы рудных месторождений) в древней Фракии.

В любом случае, описанный выше процесс более реален, чем предположение о малоосмысленном блуждании среди незнакомых (враждебных) племён по просторам Евразии неких родов рудознатцев, которые забредают в малопригодное для жизни Оренбуржье, случайно начинают рыть многометровые шурфы и находят богатейшие рудные залежи.

Первый этап функционирования Каргалы завершается 4.1+ тыс.л.н. и примерно в это же время, возникают первые города Синташтинской культуры (Страна городов). А в далёком Приильменье, около 4.1 тыс.л.н. начинается затопление крупнейшего протогорода того времени Коломцы.

5.2 Синташтинская культура (Страна Городов)

«... есть вещи, которые меня смущают. Информационное поле существовало, но пока это нельзя подтвердить материально, я не буду это обсуждать» /С.А. Григорьев/.

О существовании информационного поля и «некоей системы» (межплеменной настройки), возможно, впервые заговорили круглом столе посвящённом Стране Городов состоявшемся в 2005 году.

- «... укреплённые поселения [Страны Городов] функционировали вовсе не так, как нормальные поселения. Они особо функционировали. В течение части года, по принципу сменности населения. Но тогда мы должны их рассматривать как часть некоей системы» Н.Б. Виноградов.

- «Памятники «Страны городов», безусловно, представляют нам вспышку высокой духовной культуры. Здесь сакральными были не только вещи – сакрализовывалось всё окружающее пространство. И, вероятно, спланировано было не только поселение – спланирована была вся «Страна городов». «Насчёт переноса идей – в Аландском было несколько перестроек, но это приходят люди не из одного поколения, а другие. Но они полностью информированы о том, где стена, очаг, они не портят стен, а пристраивают к ним. Каким образом переносятся эти знания через поколения не понятно» Г.Б. Зданович.

- «И это была не просто "толпа", а социально организованные, видимо, в очень высокой степени группы. Мне кажется, что идеология этого населения была очень корпоративистская, которая позволяла консолидироваться и чётко отделять себя от аборигенных групп. Что нужно, чтобы появилось это стремление? Прежде всего, знание географии. Следовательно, эта территория не была terra incognita для пришельцев. Должна быть информационная проницаемость этой территории и она была. ... группе людей, обладающих социальной силой, властью и пассионарностью». Л.Н. Корякова.

При этом все участники круглого стола единодушно говорят о культурном (с точки зрения археологических культур) многообразии населения Страны Городов (более 20-ти родственных, но в то же время, во многих аспектах уже самобытных родов).

- «Практически все исследователи настаивают на многокомпонентном характере синташтинского культурогенеза» /В.В. Ткачёв/.

- «Каждый памятник демонстрирует свой, в чём-то особый путь развития. С формальных позиций получилось, что это действительно не одна культура, а культурный тип, "котёл", где всё варится». /О.Д. Мочалов/.

- «отражает процессы конгломеративного существования, что характеризуется смешением на одной территории разных групп населения» В.С.Горбунов, Ю.В.Горбунов

- «Синташта представляет собой не сложившуюся археологическую культуру, а тип памятников в момент формирования новой культуры в результате синтеза разнокультурных компонентов. После дискуссии стало понятно, что вопрос о происхождении синташты остаётся открытым. Но, так или иначе, мы видим здесь слияние разных компонентов» Е.Е. Кузьмина.

«Корпоративистская идеология», «информационное поле», «некая система», «знание географии», «информационная проницаемость», «перенос знаний через поколения», «планирование деятельности» - все участники круглого стола говорят об одном и том же, но при этом аккуратно стараются не называть вещи своими именами.

«4.1+ тыс.л.н. у множества племён Страны Городов существовала некая межплеменная надстройка, выполняющая роль центра «знаний», «координации» и «планирования».

Достаточно детально, о задачах решаемых этим центром рассказывает Г.Б. Зданович.

«Давайте обратимся к материалам укреплённых центров "Страны городов". Все эти поселения сооружены по заранее намеченному плану. Этот план был нанесён на земную поверхность, были вырыты котлованы жилищ - и при этом оставлены цоколи или фундаменты высотой 40-50 см, размечены хозяйственные ямы, очаги и т.д. Никакой возможности развития поселения строители не предусматривали. При этом никаких выселок около поселений с круглой планировкой нет. Если рядом с прямоугольными поселениями есть подолы - неукреплённые поселения около крепостных стен, то вблизи круглых поселений никаких подолов нет, пространство вокруг них должно было быть свободным. В результате пожаров, перевыпасов и других катастроф люди оставляли эти поселения. По прошествии какого-то времени через два, три поколения они возвращались.

Они отыскивали старые фундаменты стен. Как сейчас храмы строятся на древних фундаментах, непосредственно на том же фундаменте строился новый дом. Люди замешивали новые блоки с использованием глины прокалённоё в огне предыдущего пожара, и строили из них стены на том же основании, что и раньше. На Алданском прослеживали до трёх таких восстановлений. Строители отыскивали те же самые очаги, те же колодцы - и делали новые колодцы внутри старых, а это намного сложнее, чем построить всё заново. Перед нами яркое подтверждение глубокой ритуализации внутрипоселенческого пространства».

Сегодня, сложно это представить, но 5+ тыс.л.н. для каждого города предварительно делалась детальная планировка, вплоть до проработки всех внутренних помещений зданий. И уже на этом этапе, не предполагалось никакого их развития. Численность населения была предопределена раз и навсегда, на столетия вперёд. Причём, обоснованно предположить, что первоначально, маломасштабные оригиналы этих планов выполнялись на долговечном материале (кожа, береста) обеспечивающем их сохранность на протяжении столетий. Алданское восстанавливалось не менее 3-х раз, с интервалами 40-60 лет и без наличия библиотеки планов это просто невозможно.

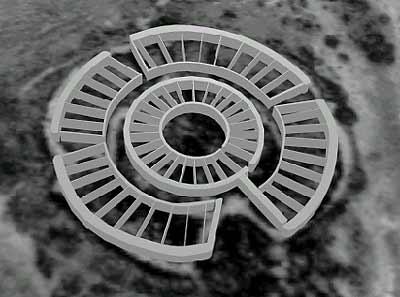

Говоря о Стране Городов, специалисты различных «школ» могут спорить по разным вопросам, но в одном сходятся практически все – у Страны городов был сакральный (мозговой) центр и это - Аркаим. От других поселений его отличает - круговая планировка, отсутствие посадов и регулярная тщательная очистка территории от мусора («представляют собой сакральное пространство - здесь тщательно убирается весь мусор», Г.Б. Жданович). О сакральном предназначении Аркаима говорит и Е.Н. Черных. «К синташтинским посёлкам примыкает так же Аркаим, в котором автор настоящей книги не видит ни малейших даже зачаточных шагов городской цивилизации. Я склонен интерпретировать его лишь как некий сакральный центр, по всей видимости, племенного характера».

|

| Рис. 10 Общая планировка Аркаима |

Строгость планировки Аркаима (рис. 10) удивляет и является одним из необъяснимых парадоксов Страна Городов.

- Диаметр внешней стены — 150 метров, внутренней - 85 метров.

- Вдоль внешней стены Аркаима располагалось 39 строений (средний размер 16-17 на 5-6 метров)

- Вдоль внутренней стены располагалось 24 строения.

- В центре ритуальная площадь размером 35 на 25 метров.

- За пределами городских стен располагался огород (140 на 45 метров), производственные мастерские, загоны для скота.

Основной вопрос – «Почему все строения всего двух типов (внутренний круг и внешний круг) и нет дома, построенного для вождя?». Встречный вопрос – «Вождя кого?». Все специалисты единодушны и ещё в одном вопросе - Страна городов это культурный котёл и здесь на одной сравнительно небольшой территории одновременно сосуществовали разные группы населения. Родственные, говорящие на одном языке (или его диалектах), имеющие общие духовные ценности, но уже находящиеся на этапе формирования своих собственных своеобразных культур (с точки зрения археологической культуры) роды.

Аркаим был межплеменным (межродовым) сакральным центром и обоснованно предположить, что он создавался не для вождей, а для равных между собой духовных (сакральных) лидеров племён. И 24 строения внутреннего круга были предназначены для их размещения (с этической точки зрения это было идеальным решением). Все строения равноценны и образуют кольцо вокруг центральной ритуальной площади, чем подчёркивается равнозначность всех родов живших в Стране Городов.

Повторимся, все единодушно говорят о многокомпонентном характере синташтинского культурогенеза, о неком «культурном котле», что предполагает, что здесь жило множество родственных, но при этом, во многих аспектах (с точки зрения материальных, а не духовных традиций) уже самобытных родов. Но при этом, у них сохранялось языковое и духовное единство, а влияние и авторитет межплеменных сакральных центров был чрезвычайно высок. Об этом говорит их мирное сосуществование (при высоком уровне военизированности населения – боевые колесницы, бронзовое оружие, эффективные луки) на протяжении более чем трёхсот лет на ограниченной территории - «известно 200 синташтинских погребений, но нет ни одного костяка со следами насильственной смерти» /Н.Б. Виноградов/.

Обратим внимание на число 24, по видимому это и есть число племён (родов) пришедших в Страну Городов. Обоснованно предположить, что число секций внутреннего круга совпадает с количеством городов существовавших здесь. Г.Б. Жданович говорит о 21, Н.Б. Виноградов о 26 городах.

Синташтинская культура дала миру множество технологических решений – колесо со спицами, колесницу, конскую упряжь, технику дрессуры лошадей и множество других решений, на многие годы определивших пути развития человечества. И в остальных домах Аркаима (39 больших помещениях расположенных вдоль внешнего круга) предположительно размещались межплеменные центры компетенции (архитекторы, землеустроители, рудознатцы, кузнецы, гончары, кожевенники, сбруйщики, корабельщики, столяры, плотники, животноводы, конюхи, огородники и так далее).

Участники круглого стола не нашли ответа на главный вопрос – «Откуда люди пришли в Синташту?». Были перечислены практически все регионы Евразии – Балканы, Эгея, Малая Азия, Закавказье, Предкавказье, Средняя Азия и даже Зауралье (то есть – запад, юго-запад, юг, юго-восток, восток). Обсуждались особенности керамики, специфические особенности месторождений меди, архитектурных решений и ритуальных обрядов. Говорилось о катастрофических землетрясениях в Армянском нагорье, нашествиях неведомых племён в неведомых землях. Но в чём участники семинары были единодушны (все помнили судьбу и травлю конца 80-х годов прошлого века Б.А. Рыбакова), никто не сказал - Русская равнина.

Парадокс в том, что археологические факты, приводимые самими же участниками дискуссии, доказывали, что предположения о миграции родов жителей Страны Городов из отдалённых от Южного Урала регионов Евразии не имеют никаких оснований.

- О несоразмерности "погребальных полей" и укреплённых синташтинских поселений говорит Н.Б. Виноградов. Более того он прямо говорит регулярной сменности населения - «... укреплённые поселения [Страны Городов] функционировали вовсе не так, как нормальные поселения. Они особо функционировали. В течение части года, по принципу сменности населения. Но тогда мы должны их рассматривать как часть некоей системы» Н.Б. Виноградов.

- О многократном перезаселении одних и тех же городов говорит Г.Б. Зданович - «... люди оставляли эти поселения. По прошествии какого-то времени через два, три поколения они возвращались».

- Об отсутствии следов миграций крупных групп населения говорит Е.Е. Кузьмина. Теория миграции хорошо разработана – «есть обязательные условия, если мы хотим доказать миграцию. Должен быть путь миграции, и его нужно обосновать с промежуточными этапами».

Но тогда, как и откуда люди пришли сюда? Простейший, хотя и неожиданный вопрос – «Где находятся Аркаим и Синташта?». Ответ, на первый взгляд, очевиден – на Южном Урале. Это так, но почему они находятся именно там, где они находятся? Посмотрите на карту на рис. 11.

- Синташта расположена на берегу реки Синташты (приток реки Тобол, который в свою очередь впадает в Обь)

- Аркаим - расположен в месте слияния рек Большая Караганка (приток реки Урал впадающей в Каспийское море) и Утяганка.

Между бассейнами рек Синташты и Большой Караганки всего около 5-7 км несложного волока и правильный ответ - «На месте волока связывающего водную систему Русской равнины с реками Западной Сибири». Причём, это единственное место Евразии, где бассейны рек Европы и Азии сходятся настолько близко.

|

| Рис. 11 Речная сеть Страны Городо |

Когда восточный «транспортный» маршрут с Русской равнины в Сибирь начал функционировать сказать затруднительно, но то, что в Коломцах (где даже самые поздние культурные слои значительно старше 4.2+ тыс. лет) найдена яшма с Алтая и красный янтарь (по В.С. Передольскому с Енисея) позволяет предположить, что он существовал ещё задолго до появления Страны городов.

Убедительное подтверждение факта заселения Южного Урала родами с Русской равнины дала генетика. Круглый стол проходил в 2005 году и, экспертиза Y-ДНК гаплогрупп делала ещё свои первые шаги. Сегодня, данные по Южному Уралу уже вполне представительны (Степное, Буланово) и можно с уверенностью говорить о том, что здесь жили носители Y-ДНК гаплоруппы R1a1.

Откуда они пришли на Страну Городов? Ещё раз посмотрим на карту «Расселение родов на Русской равнине и смежных регионах 7.6-4.3 тыс.л.н.» (рис. 2) и вариантов не остаётся. Это – Русская Равнина. Добраться даже из самого отдалённого от Южного Урала региона Русской Равнины до Аркаима по речной сети можно всего несколько недель, а два десятка ладей могут перевезти до 1 тыс. человек (число жителей Аркаима оценивается всего в 1-2 тыс. человек).

Все противоречия и парадоксы Страны Городов:

- «контрастный и более резкий континентальный климат, чем окружающие северные и западные земли ... для освоения этих территорий необходима существенная и принципиально новая мотивация» по П.Ф. Кузнецову

- «многократное перезаселение одних и тех же городов после 40-60 лет забвения» по Г.Б. Здановичу,

- «отсутствие классических признаков и следов миграций» по Е.Е. Кузьминой,

- «редчайший случай "вылавливания" момента формирования культуры» по Е.Е. Кузьминой,

- «это действительно не одна культура, а культурный тип, "котёл", где всё варится» по О.Д. Мочалову,

- «многокомпонентный характер синташтинского культурогенеза» по В.В.Ткачёву,

- «конгломеративное существование на одной территории разных групп населения» по В.С. Горбунову, Ю.В. Горбунову,

- «всплеск культурогенетической энергии» по В.С. Горбунову, Ю.В. Горбунову,

- «мы имеем 26 элементов архитектуры, мы должны иметь 26 погребальных полей на могильнике, а этого нет. Пять, шесть, и не надо топить остальных и сжигать. Они особо функционировали. В течение части года, по принципу сменности населения. Но тогда мы должны их рассматривать как часть некоей системы» по Н.Б. Виноградову,

- «никакой возможности развития поселения строителями не предусматривалось» по Г.Б. Здановичу;

объясняются, если предположить, что Страна Городов это не основной регион проживания её жителей, а своего рода «выселки», в которых каждое племя с Русской Равнины (здесь, археологи выделяют несколько десятков самобытных археологических культур, каждая из которых соответствовала племени или союзу племён) имело здесь своё представительство (город), в котором население регулярно сменялось по «вахтовому» методу (рис. 12).

|

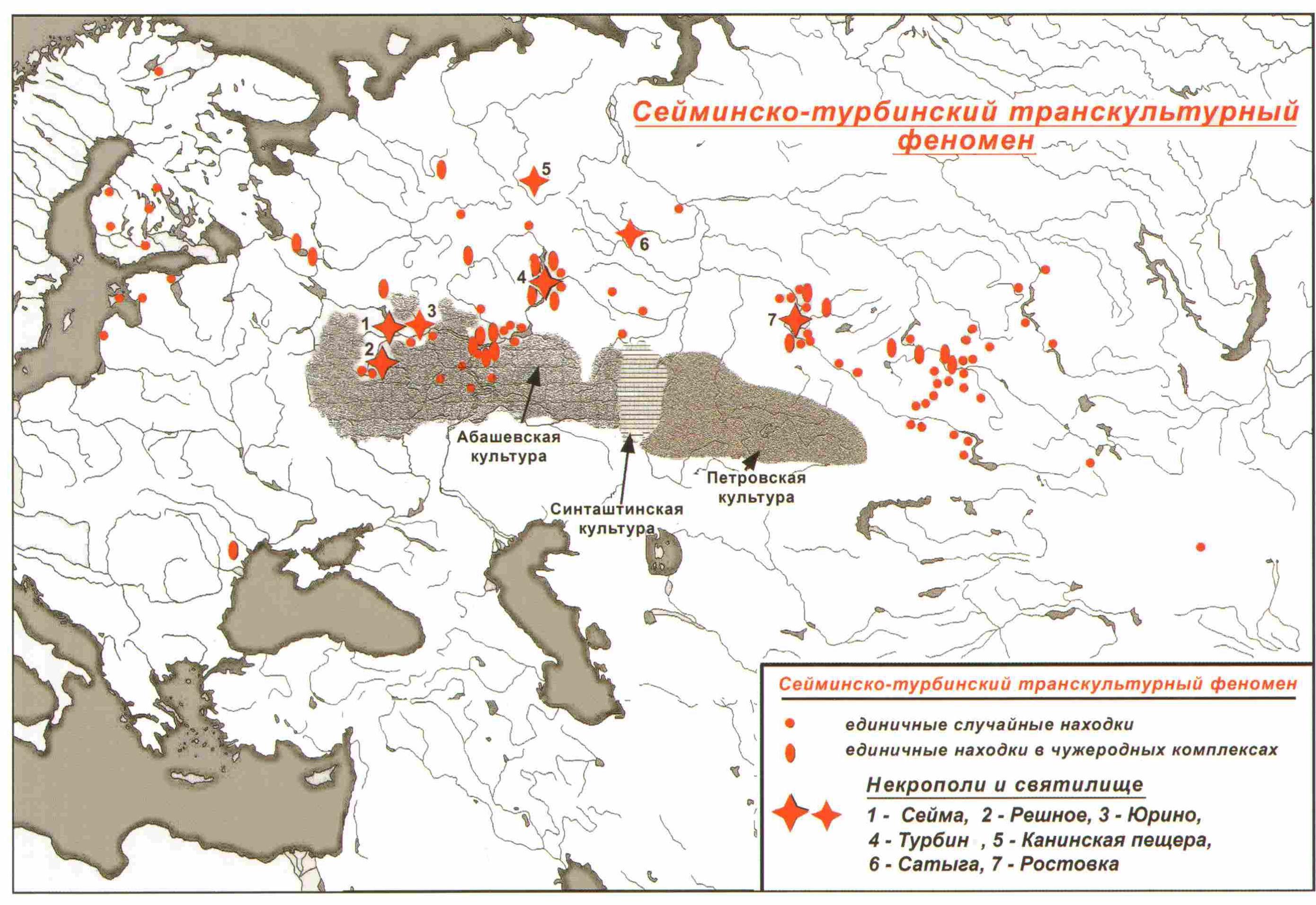

| Рис. 12. Сейминско-Турбинский транскультурный феномен. Петровская культура (3.6-3.5 тыс.л.н.) охватывает территории Юго-Западной Сибири и Северо-Западного Казахстана. В захоронениях находят останки боевых колесниц. Абашевская культура (4.2-3.7 тыс.л.н.) охватывает территории Верхнее и Среднее Поволжье, Прикамье и Южный Урал, Чувашия, Марий Эл, Татарстан, Башкортостан, Пермский край, Кировскую, Ульяновскую, Самарскую, Воронежскую Калужскую обл. Умели изготовлять колесницы. Основу хозяйства составляло скотоводство, в том числе и коневодство и земледелие (известны находки роговых мотыг, серповидных орудий труда из меди и кремня) /4/. |

Что явилось импульсом к образованию Страны Городов. Можно до бесконечности говорить о землетрясениях и ордах неизвестных врагов в неизвестных землях, мы об этом ничего не знаем и говорящие об этом, не могут подкрепить свои слова фактами. Зато мы знаем, что 4.2-4.1 тыс.л.н.:

«Подъем уровня воды в Ладожском озере до 18 м над у.м. привел к подпору стока из оз. Ильмень и, как следствие, к увеличению уровня воды в нем до отметок 25–30 м над у.м.».

Максимум подъёма (10-12 м) приходится на период около 3.1 тыс.л.н., но уровень озера начал постепенно повышаться ещё около 4.5 тыс.л.н. На фотографии урочища Коломцы (рис. 7) видно, что даже сейчас, оно находится практически на уровне зеркала воды. Кроме того, сегодня, древний культурный слой накрыт почти 3-х метровым слоем глины. Очевидно, что даже небольшое изменение уровня, было катастрофично для жителей гигантского протогорода. Напомним, что его площадь по оценкам В.С. Передольского превышала 1 млн.кв. м (это более 70 таких городов как Синташта). Кроме того, изменение гидрологических условий затронуло не только Прильменье, но и Приладожье и смежные регионы. И перед жителями всех этих регионов встал неизбежный вопрос о переселении. Переселении куда?

Начиналась эпоха технологических и культурных прорывов. На Оренбуржье уже работали Каргалинские рудники, в лесостепных регионах ареала обитания родов начинало развиваться скотоводство (как осёдлое, так и пастушеское) и земледелие, была одомашнена лошадь. И при выборе нового места жительства было принято неожиданное решение, изменившее последующую мировую историю. Роды уходят из Приильменья на Южный Урал. Почему именно сюда. Напомним, что этот регион был легкодоступен, находился на стыке речных систем Русской Равнины и Сибири. Был малонаселён и главное, здесь было множество небольших месторождений меди. Причём, в отличие от Каргалы, здесь были хотя и сложные, но вполне приемлемые для проживания климатические условия. Кроме того, здесь был достаточно разнообразный ландшафт лесостепи и предгорий Урала.

С племенами из Приильменья и Приладожья сюда приходят и племена из регионов, не захваченных гидрологическими катаклизмами. Но, если первые живут здесь на постоянной основе (например - Синташта), вторые используют вахтовый метод проживания (например - Алданское).

Накопленный племенами Русской Равнины в Стране Городов потенциал неизбежно должен был реализовать себя либо в виде межплеменных конфликтов, либо в переселении части из них в регионы «вечного лета». И события стали развиваться по второму сценарию. В период 3.9-3.5 тыс.л.н. жители оставляют Страну Городов и практически одновременно угасают Абашевская и Петровские культуры. И это, не связано, с какими либо природными катаклизмами на Русской равнине или вторжением враждебных народов. Накопленный потенциал (металлургия, боевые колесницы, эффективное бронзовое оружие, пастушеское скотоводство, земледелие) и опыт были малополезны в лесных и болотистых местностях. А месторождения меди, были расположены за сотни километров от Центральных, Западных и Северо-западных регионов Русской Равнины – в Подонье, Приуралье и малопригодных для жизни степях Оренбуржья. А боевые колесницы в северных регионах применимы не более 2-3-х месяцев в году (остальное время снега или распутица), а в лесных регионах они вообще бесполезны.

И в период 3.9-3.5 тыс.л.н. часть родов R1a1 Русской равнины уходят в южные и юго-восточные регионы Евразии. Именно в этот период здесь возникают новые государственные образования:

- В Малую Азию около 3.9 тыс.л.н. приходят хетты, основой могущества которых являлись боевые колесницы.

- На территории Северной Месопотамии около 3.6 тыс.л.н. возникает государство Митанни, цари которого носят индоиранские имена, а войско владеет высокой техникой коневодства и колесничного боя.

- В середине II тыс. д.н.э. в Индию приходят индоарии, основой могущества, которых являлись боевые колесницы.

- Во второй половине II тыс. д.н.э. в Иран приходят аПубликациийские арии.

Список таких регионов значительно больше, но достаточно и этих примеров. И обоснованно предположить, что в процессе миграции племена имели не только информационную (географические и климатические особенности, маршруты движения, сильные и слабые стороны местного населения, наличие сырьевой базы), но и материальную поддержку со стороны межплеменных сакральных центров.

Вместо заключения. Ещё раз о праславянах и финно-уграх.

Но вернёмся к Русской Равнине. Оставшиеся здесь роды R1a1 так же не остались на прежних местах проживания, а сместились на несколько сот километров южнее в зоны смешанных и широколиственных лесов, лесостепные и даже степные регионы Русской равнины. Как уже говорилось выше, 5+ тыс.л.н. южной границей плотного заселения была Московская область. А к югу от Москвы, плотность населения была в разы меньше, чем например, в Ярославской области.

К рубежу 4.0 тыс.л.н. ситуация изменилась коренным образом. К этому времени, доминирующую роль в хозяйстве родов R1a1 стало играть скотоводство (как осёдлое, так и пастушеское). Начало развиваться земледелие, а традиционные занятия охотой, рыбной ловлей и собирательством стали отходить на второй план. Как следствие, происходило постепенное переселение родов из малопродуктивной лесной зоны в зону лесостепи. Таким образом, запустение на несколько сотен лет северных и северо-западных регионов, не связано с нашествиями враждебных народов, войнами и эпидемиями, о чём неустанно твердит академическая наука. Основная причина – изменение образа жизни, связанное с технологическим и культурным прогрессом живших здесь родов.

И только 3.0-2.5 начинается частичное заселение финно-угорскими родами неудобий (земель малопригодных для земледелия и животноводства), оставленных родами R1a1 в ходе их миграции в лесостепные зоны.

Эти даты подтверждаются данными лингвистов и генетиков. Но упорно не признаются историками, до сих пор твердящими об угро-финских корнях археологических культур существовавших на Русской равнине начиная с периода 7+ тыс.л.н. Что же происходило в реальном, а не виртуальном мире созданном учёным сообществом.

Что говорят лингвисты:

- Прафинно-угорский язык распался на две ветви: финно-пермскую и угорскую 5.0-4.5 тыс.л.н., когда его носители роды N1 ещё жили в Западной Сибири.

- 3.9-3.0 тыс.л.н. финно-пермская ветвь разделяется на пермские языки (удмуртский и язык коми) и финно-волжские (к которым и относятся прибалтийско-финские языки). Предположительно, в это время племена финно-пермской ветви уже жили в окрестностях верховий Камы и Печоры.

Таким образом, согласно данным лингвистов, на свою современную родину носители прибалтийско-финских языков (финский, ижорский, карельский, вепский, водский, североэстонский, южноэстонский, ливский) могли прийти не ранее 2.9-2.0 тыс.л.н.

Генетики говорят о ещё более позднем периоде - не ранее 1.6 тыс.л.н. и даже позже. Единственная известная на сегодняшний день находка массового захоронения носителей гаплогруппы N1:

- 1.3 тыс.л.н. - могильник культуры псковских длинных курганов «Девичьи горы» у озера Сенница, Псковская обл. (данная культура была распространенна на огромной территории лесной зоны - от Восточной Эстонии до Вологодской области). Это всего за 100-200 лет до прихода в Приладожье Рюрика.

И это притом, что например в Латвии в краю Саласпилсских ливов (18 км к юго-востоку от Риги, на правом берегу реки Даугавы) исследован богатый археологический материал, раскрывающий древнюю историю края (процитируем Википедию):

«Путём раскопок исследованы несколько древних поселений (Doles Ķivutkalns, Salaspils Reznas, Doles Rauši, Vampenieši, Salaspils Laukskola, Salaspils Lipši, Salaspils Vējstūri). Ценный материал найден в Лауксколе, где обнаружена стоянка позднего палеолита, поселение древних балтов (1-е тысячелетие н. э.) и два поселения ливов X—XIII столетий н. э.».

О чём забыла сказать Википедия.