Продолжение статьи автора под ником ZigZag. Речь пойдёт о Петербургских сфинксах и уникальных надписях на них, а также о символе города на Неве - памятнике Петру Первому, который вызывает очень много вопросов при пристальном изучении...

В Санкт-Петербурге, на Университетской набережной, напротив здания института живописи стоят два сфинкса, изваянные из красного сиенского гранита. В мае 1832 года они были привезены из-под Фив в Петербург для украшения строившейся тогда пристани напротив Императорской Академии Художеств.

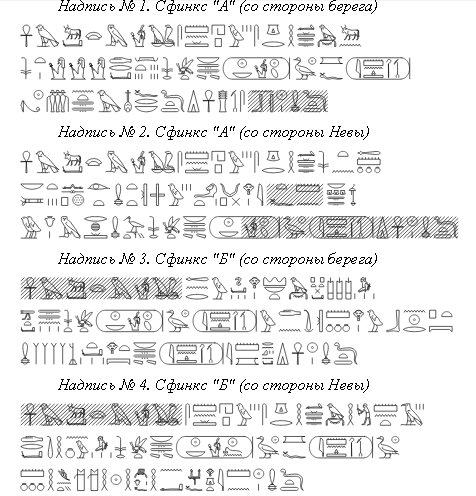

Сфинксы на берегу Невы украшены двойной короной царей Египта. На основании сфинксов высечены надписи. Сфинксов с таким богатым эпиграфическим материалом нет больше нигде в мире. Однако иероглифы нанесены очень неровно. Видно, что зачастую новые иероглифы были нанесены поверх старых!.. Особенно это заметно на сфинксе Б, где, в целом, новая надпись нанесена по старой, т. е. кто-то пытался поменять смысл надписей...

Прорисовка основных надписей на основании сфинксов (весьма и весьма приблизительная).

Взята ССЫЛКА: https://egyptiaca.narod.ru/articles/cherezov-sphinx.pdf

Транслитерация.

Надпись № 1. Сфинкс "А" (со стороны берега)

Дшему нёвопокиреними бе, невоевадцциними? Нетщо "муццеамы" ддцнаво Царями? Неё(им поим. Дза)лаим Ня (и ныне чця)сьды. Имися неыядцими, тцаядшяцяе тьсим Вотца.

Надпись № 2. Сфинкс "А" (со стороны Невы) Дшему невопокиреными бе, невоевадцциними, нецасьныеми? Гнавомы нас ву Авоа Имия. Ево радца на руны аяны. Мыва не цепево дцсаими, - воли, адживи Царями! Нё(им поим. Дза)лаим (е ныне чця) нрзб. Дшаим Вотца.

Надпись № 3. Сфинкс "Б" (со стороны берега) Дшему невопокирьсьдце? Езже не вон ше маетщо, - наруд циво вуеанево царя? (Им поим, дза)лаим (и ныне чц)ед. Сими ноне тиими дц нами воля - невонами. Неё(и ныне чця)инны, дцтшивы неа. Дшаим Вотца.

Надпись № 4. Сфинкс "Б" (со стороны Невы) Дшему нёвопокиреними бе, невоевадцциними? Нетщциненыа ка воддцнесыцо ецво Царемнеё (Им поим, тьще)лаим Не (и ныне чця)лаим ныё цищави, цимицтщо вяцнядця, нова и ...нрзб. ... Вотца.

Перевод. Надпись

№ 1. Сфинкс "А" (со стороны берега) Почему мы не были покорены и завоёваны? Неужели "мучимы" снова Царями? Им поём. Желаем Им и ныне счастья и чести. Истово чтим Отца.

Надпись № 2. Сфинкс "А" (со стороны Невы) Почему были непокорными, невоинственными, несчастными? Гнали нас во имя Его. Его указ на руны эти. Мы не уз чаяли, а воли, возрождения Царями. Им поим, желаем им чести. Чаем Отца.

Надпись № 3. Сфинкс "Б" (со стороны берега) Почему непокорны? Разве не он ещё страдает, - народ потерпевшего поражение царя? Им поём, желаем и ныне чад. Этими самыми с нами воля! Ими! Они и ныне чтимы, почитаемы они. Чаем Отца.

Надпись № 4. Сфинкс "Б" (со стороны Невы) Почему мы не были покорены и завоёваны? Бесценное как вознесено естество Царей! Им поём, желаем Им, - и ныне желаем им славы, почета большего, нового... (Чаем) Отца.

Вот тут свежая статья "О колоннах и не только".

А это статьи на которые я натолкнулся случайно, уже после написания своей статьи "Откуда город?" Если бы они попались мне раньше, я, возможно и не писал бы ничего.

Всем известный Александр Сергеевич Пушкин в поэме "Медный всадник" стал автором нескольких заблуждений.

Почему медный? Он же бронзовый, но как говориться "верь написанному, ибо не вырубить его топором".

В авторском примечании к своей строке "в Европу прорубить окно" он прямо ссылается на первоисточник - французские слова Франческо Альгаротти: "Петербург — это окно, через которое Россия смотрит в Европу", но источники массовых знаний типа школьных учебников и пресловутой Википедии, поддерживаемые официальными историками всех мастей и рангов, упорно вещают, : "В Европу прорубить окно" — крылатая фраза из поэмы А. С. Пушкина «Медный всадник», характеризующая основание Петром I города Санкт-Петербурга — первого морского порта Московского государства", хотя морского порта в городе во времена Петра I так и не появилось. Единственный настоящий морской порт как был, так и по сей день остается в Кронштадте на острове Котлин. Из-за участка мелководья длиной 27 морских миль (47 км.) Петербургу было отказано в праве именоваться "дверью" (port - ворота, дверь), на то время он оставался всего лишь "форточкой в Европу".

Ещё одно заблуждение:

В пятом примечании к поэме "Медный всадник" Пушкин ссылается на стихотворение Мицкевича. А строки из стихотворения "Памятник Петра Великого" в буквальном переводе звучат так:

"Первому из царей, который создал эти чудеса,

Другая царица поставила памятник.

Уже царь, отлитый в образе великана,

Сел на бронзовый хребет Буцефала

И искал места, куда въехать верхом.

Но Петр не может стать на своей земле..."

Мицкевич почему-то упоминает имя любимого коня Александра Македонского, хотя было известно, что любимой лошадью Петра была Лизета, из которой впоследствии сделали чучело.

Цензором поэмы "Медный всадник" выступал сам царь Николай I. Он почему-то запретил применение слова "кумир" по отношению к Петру I.

Может быть царь знал, что всадник на коне (но не Петр) действительно был когда-то народным кумиром?

Вот ещё одно совпадение.

Пётр I держит руку так, что в неё легко вложить копьё, оно вполне гармонично там бы смотрелось.

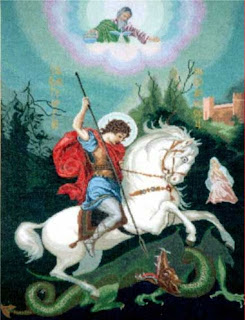

Конь наступил на змею задней правой ногой, всё как книжка пишет. А положение руки и головы не так уж и сложно подредактировать. Не всех памятниках присутствует плащ (накидка) времён А. Македонского. А это уже совсем другой герой

Георгий Победоносец

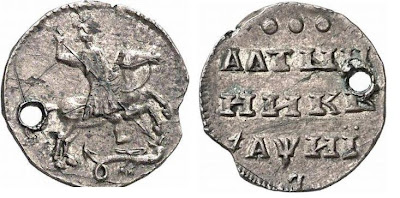

... а вот вам "петровский" алтын (три копейки).

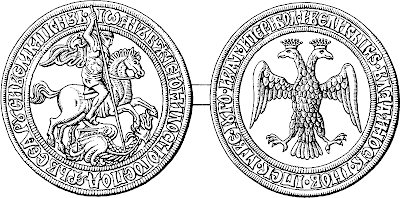

А вот это копейка Ивана V Васильевича Грозного.

А вот тут всем известная по википедии печать печать Ивана III.

1497 год.

Интересен ещё один факт: авторство модели конной статуи Петра приписано историками скульптору Этьену Фальконе в 1768—1770., но саму голову Петра лепила ученица этого скульптора, Мари-Анна Колло... К чему бы это?

Смущает и выдуманная экскурсоводами легенда о попадании молнии в камень. Само название Гром-камень появилось, якобы, по причине удара молнии. Точнее, молнией объясняют переднюю гранитную приставку к постаменту, которая как бы образует очень замысловатую трещину.