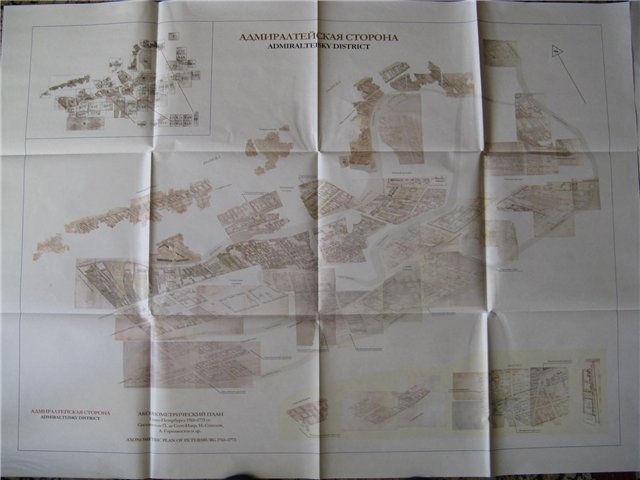

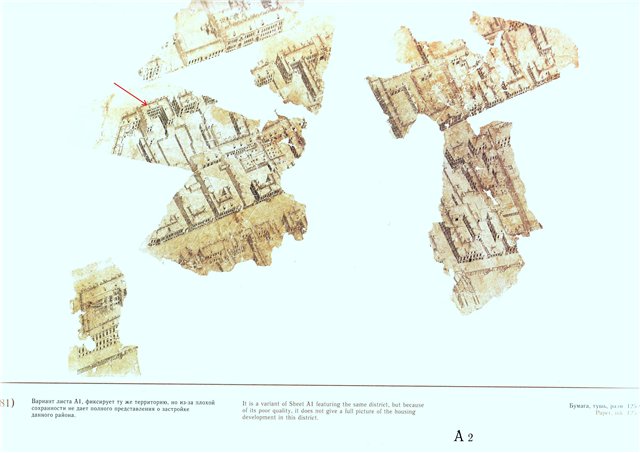

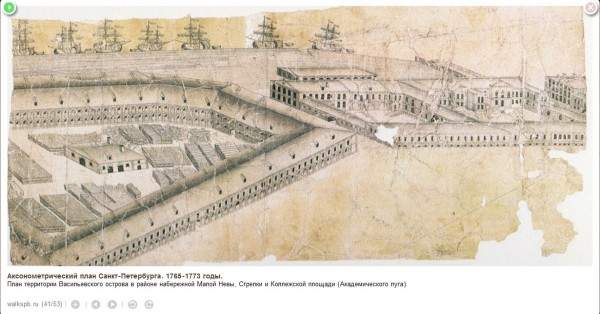

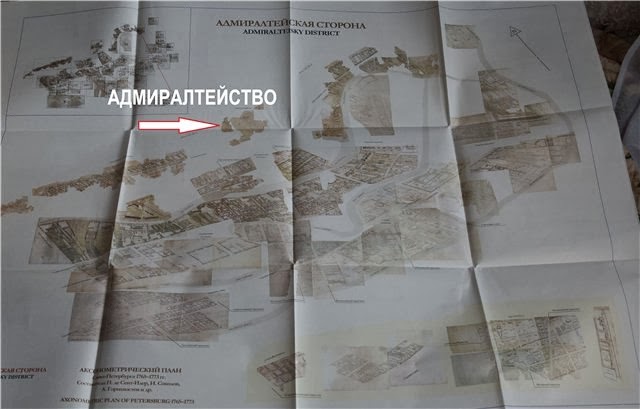

Продолжение статьи автора под ником ZigZag. В этой части речь пойдёт о странном аксонометрическом плане Санкт-Петербурга, на котором можно увидеть полуразрушенные строения, стоящие у кромки воды, и погружённые на пол-этажа в грунт...

Вот вкратце официальная история его создания:

3февраля 1765 года Комиссия о каменном строении представила Екатерине II доклад о «сочинении плана с фасадами», на котором императрица сделала запись: «Быть посему». В докладе сказано, что с П. Сент-Илером в Комиссии оговорены все условия, следовательно, с 3 февраля 1765 г. он значится принятым в Комиссию для составления «перспективного» плана. Как свидетельствуют документы, первые пробные съемки начались вскоре после одобрения проекта Екатериной II. В процессе съемок практически сразу возникали трудности, так как владельцы домов чинили препятствия, не пуская на свои территории проводящих съемку учеников. И руководитель работ в мемории на имя членов Комиссии просит дать объявление в газетах о начале съемочных работ и обеспечить учеников документами, «чтоб ученики подписанной особо приказ представить могли». В это же время идет сложный и кропотливый процесс по подбору кадров. В этом, конечно же, значительную роль сыграл И. И. Бецкой, поскольку именно из руководимых им учебных заведений набирался костяк команды П. Сент-Илера. Так, в команду прикомандировывался воспитанник Академии художеств Иван Соколов. В распоряжение руководителя работ выделялись из Академии художеств 10 человек учеников, «в рисовании архитектуры обученных». Для ношения мерительных цепей, саженей и других инструментов прикомандировывались 10 школьников из числа «солдатских детей» из Санкт-Петербургской гарнизонной школы.

Время укомплектования команды можно считать практически началом составления Аксонометрического плана. Работу над планом можно разделить на два периода – под руководством П. Сент-Илера (1765-1768) и под руководством И. Соколова (1768-1773).

Комиссия о каменном строении в апреле 1768 года представляет императрице доклад о ходе работ над планом, где она вынуждена заявить, что работы ведутся медленно и что для завершения плана потребуется еще не менее трех лет. Комиссия просила о выделении ассигнований в прежних размерах на проводимую работу по съемке плана командой П. Сент-Илера. Императрица на докладе поставила резолюцию: «Быть посему. 5 мая 1768г. Царское село». Разрешение на продолжение работ было получено, но автор проекта П. Сент-Илер, трезво оценив свои возможности и боясь ответственности, 19 июля 1768 г. подает прошение об отставке, в котором пишет: «Я по причине весьма слабого моего здоровья повеления ваши исполнить не могу». Отставка была принята.

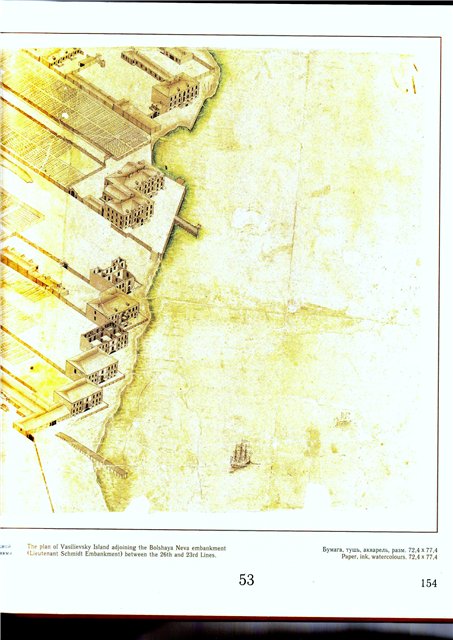

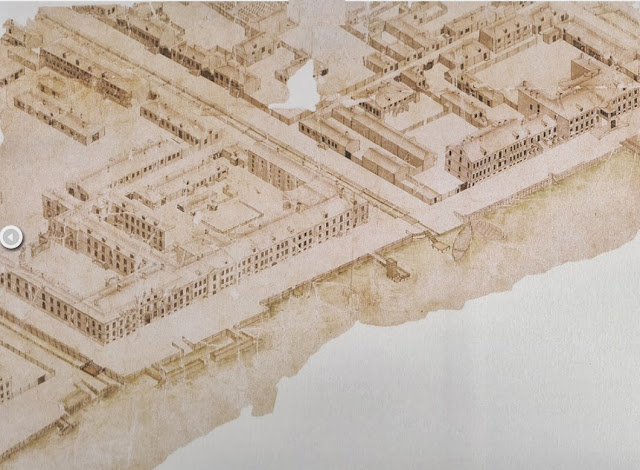

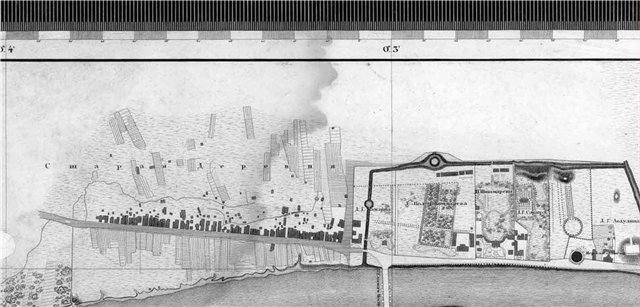

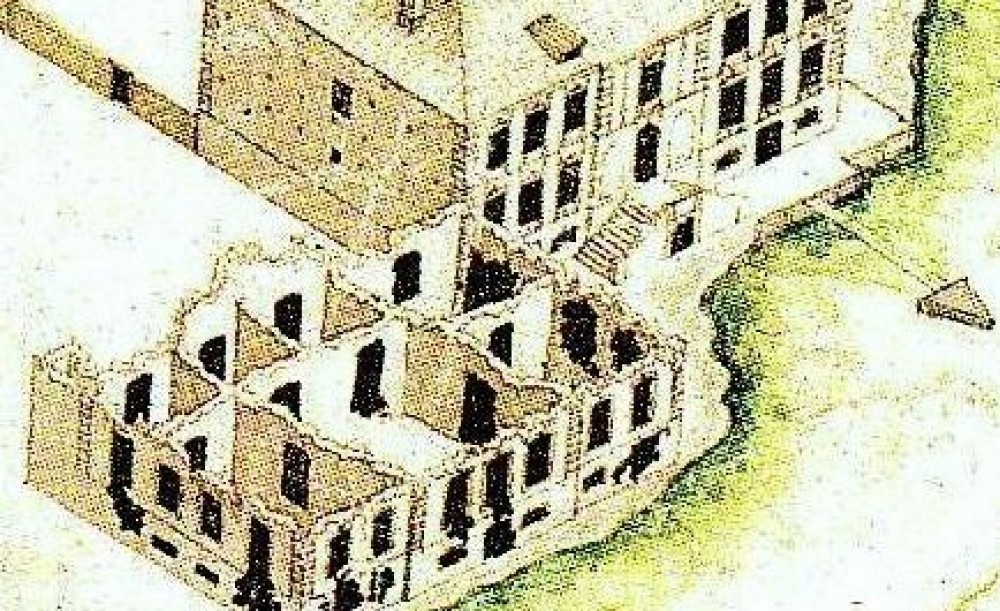

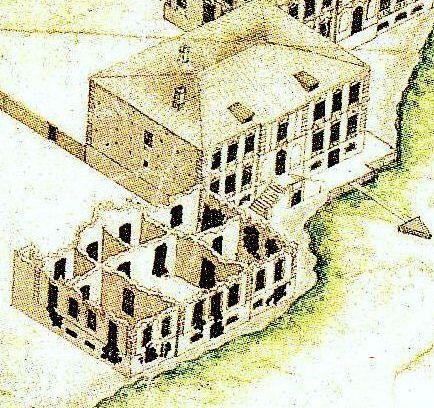

План территории Васильевского острова, прилегающей к набережной Большой Невы (наб. Лейтенанта Шмидта) между 25-й и 19-й линиями.

26 мая 1771 г. по повелению Екатерины II с ним вновь был заключен контракт «о бытии ему в службе ее величества у снимания и рисования по его знанию и особливому искусству перспективным видом положения мест в селе Царском, Петергофе и Оранинбоме дворцам и всяким строениям, где и как приказано будет». Съемка аксонометрических планов загородных резиденций императрицы продолжалась до 1780-х гг. П. Сент-Илер умер в апреле 1780 г.

В докладе Комиссии, поданном Екатерине II в феврале 1772 г., говорилось, что русские мастера «своим старанием доказали, что они перспективные планы, каких в России прежде не делали, сочинять могут», и чтобы не оставлять план незаконченным, испрашивается двухгодичный срок на его окончание.

5 марта 1772 г. Екатерина II дала указание на финансирование работ еще на два года, однако уже в конце 1773 г. составление плана было свернуто, и к этой работе уже не возвращались.

Судьба уникального памятника была весьма трагичной. Планшеты плана после свертывания работ были помещены в архив Главного инженерного управления, и о них на долгое время забыли, да и, вероятно, не придавали особого значения уникальности данного документа. Не упоминали о нем П.Н. Петров и А. Л. Майер в своих трудах по истории застройки российской столицы. Однако работы с планом велись, о чем свидетельствуют более поздние записи на его планшетах, сделанные, вероятнее всего, в XIX в., и хранящаяся вместе с Аксонометрическим планом часть «Плана Шуберта» 1828г. с нанесенными на нее границами планшетов Адмиралтейской стороны.

В 1840-1850-х гг. была литографирована часть планшета, изображающего территорию между Большой и Малой Конюшенными улицами, лютеранской кирхой Святого Петра и Шведской церковью.

Затем опять наступило забвение, и только после того, когда в 1934 г. С. П. Яремич в труде «Русская академическая школа XVIII в.» опубликовал два фрагмента из плана с изображением строящегося здания Академии художеств, о нем вспомнили.

Когда в 1947 году Аксонометрический план был доставлен из Москвы в Ленинград, он был в критическом состоянии. До сих пор остается загадкой, что случилось с планом во время его хранения в архивах»…

Аксонометрический план Санкт-Петербурга 1765-1773 гг. (План П. де Сент-Илера, И. Соколова, А. Горихвостова и др.): Приложение / Науч. Ред. В. С. Соболев; Пер. С. В. Силинского, И. И. Буровой, С. Б. Ямпольской. – СПб.: Крига, 2003. Стр 51-54.

Тут можно подробней познакомиться с картами и планами

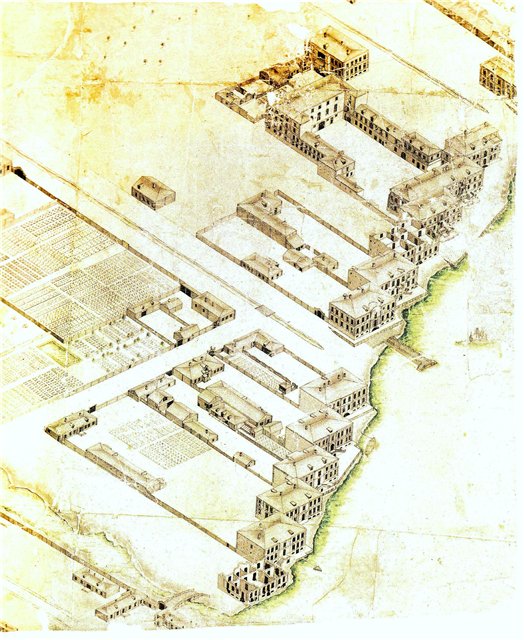

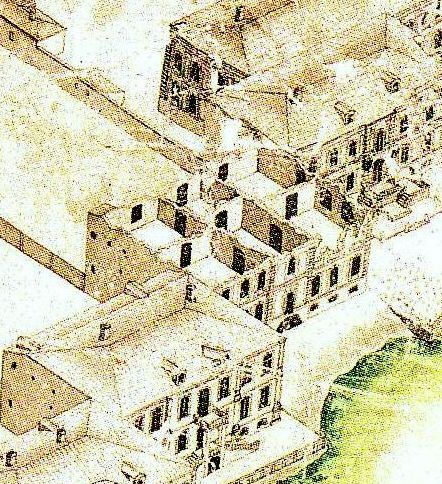

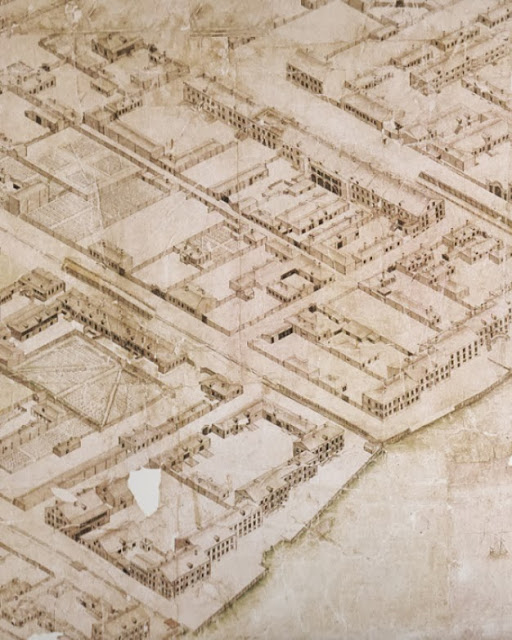

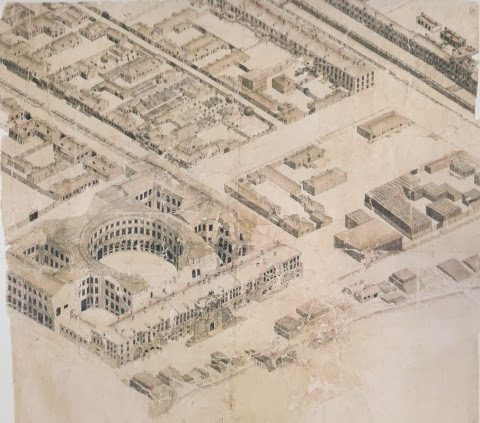

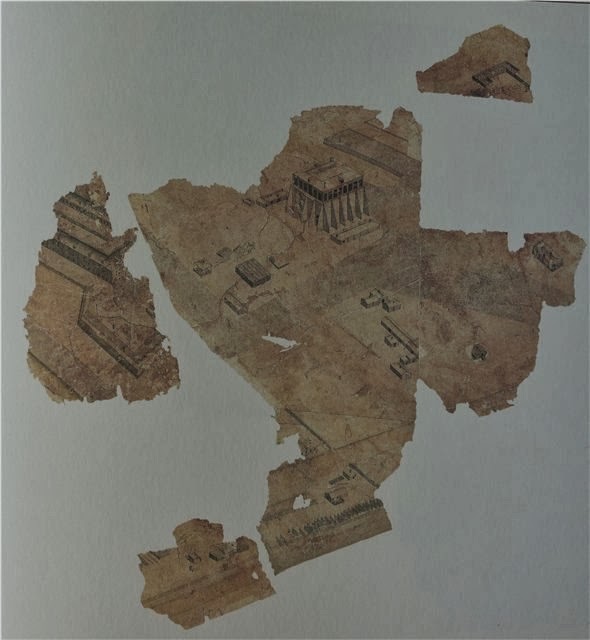

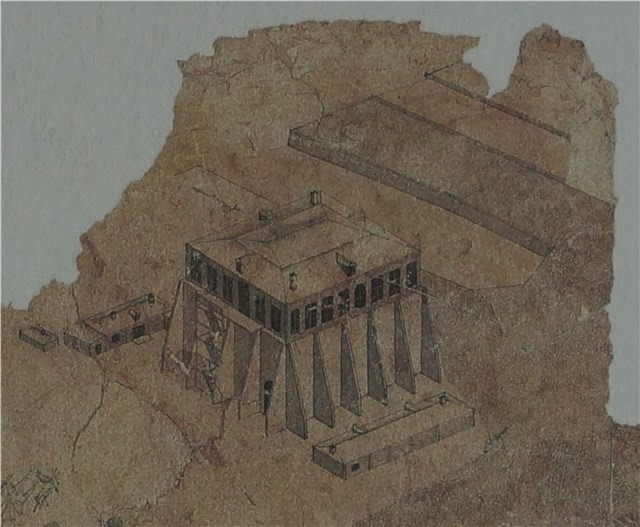

...и это 1765-1773 годы. Разрушенные здания стоят у кромки воды на пол этажа погружённые в грунт. Кто так строит? Здания старые, кирпичные, с частично сохранившимися перекрытиями... А что говорит официальная история: При Петре I качество кирпича оценивалось очень строго. Привезенную на стройку партию кирпича просто сваливали с телеги: если при этом разбивалось более 3 штук, то вся партия браковалась. Качество строительного материала было очень высоким, почему же так недолговечны постройки?... или лукавят историки? При строительстве Санкт-Петербурга Петром I был введен т.н. "каменный налог" - плата кирпичом за въезд в город. Чтобы ускорить строительство Санкт-Петербурга Петр I издал указ, в котором по всей стране было запрещено строить каменные здания, под угрозой разорения и ссылки. Сделано это было для того, чтоб с других городов каменщики, оставшись без работы, приехали в Санкт-Петербург. Так же Петром I был введен «каменный налог». Каждый приезжающий в город, должен был рассчитать за въезд кирпичом, привезенным с собой. Есть версия, что Каменный переулок называется так, потому что на его месте были расположены склады с «каменным налогом». Вы верите в то, что на эти постройки навезли столько кирпича? Если - да, вы легковерны.

Сколько должны простоять здания, чтобы дойти до такого состояния, 200... 300 или больше лет?

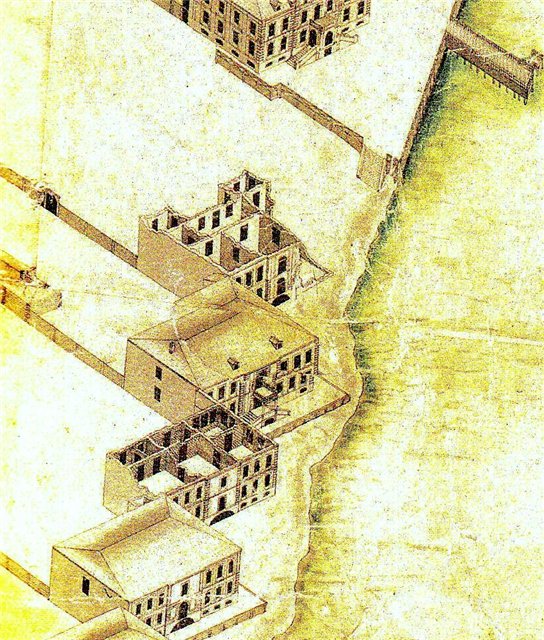

Я уже не говорю о том, какое количество ремонтов они пережили, увязнув в землю на полтора-два метра. Вот ещё один фрагмент плана, высота дворов находится на 2 метра ниже внешней нулевой отметки.

Вот вам ссылка на хронику строительства Санкт-Петербурга - это больше похоже на массовые реставрационные работы, а не на строительство. Не тянула казна Российская на такую стройку.

Обратим внимание на состояние набережной, она полностью одета в гранит, не строится, а СТОИТ, стоит давно в полностью законченном состоянии.

Набережная Большой Невы (наб. Лейтенанта Шмидта)

План территории Васильевского острова в районе набережной Большой Невы (наб. Лейтенанта Шмидта) между 13-й и 9-й линиями.

План территории восточной части Васильевского острова по набережной Большой Невы (Университетская наб.) между 1-й линией и левым крылом Меншиковского дворца.

К югу от Большой перспективы - набережнаая Большой Невы (наб. Лейтенанта Шмидта),

4-я - Кадетская линии.

Больше материала ТУТ!!!

Или ТУТ!

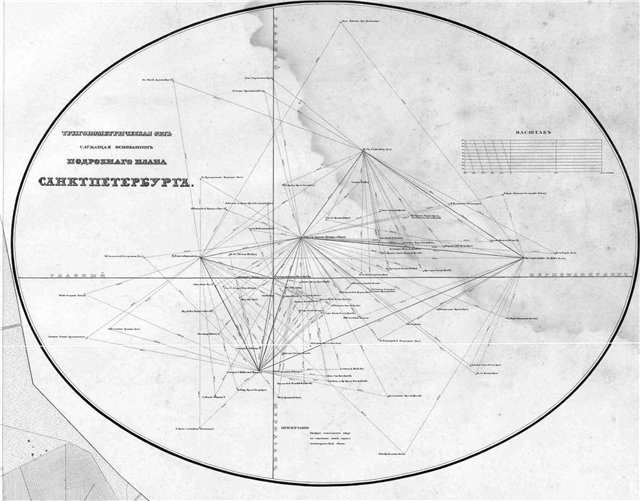

Подробный план города единожды сделан в 1828 году.

Повторить подобное творение смогли только в наше время на основе авиафотоизображений (при этом Шубертом соблюдена поразительная точность изображения каких-то мелких будок- сарайчиков, которые в любое время могут быть снесены, распаханных среди поля участков и других никчемных для плана города трудозатратных подробностей).

Выполненный методом гравюры на меди, он сохранился, похоже, в единственном экземпляре (по видимому, Шуберт подарил Николаю I единственный экземпляр, а медные доски, не смотря на огромнейший труд, случайно уничтожил).

Возможно, что на основе этого единственного, чем-то когда-то залитого плана, делались другие малоинформативные планы города.

Как обычно, в таких случаях "бумажной" истории прилагаются доказательства (для потомков) якобы возможности съемки такого плана. Это, так называемая, тригонометрическая сеть подробного плана. Без нее на плане царь и другие посвященные лица ну никак обойтись не могли.

Похоже, что план у Шуберта уже был.

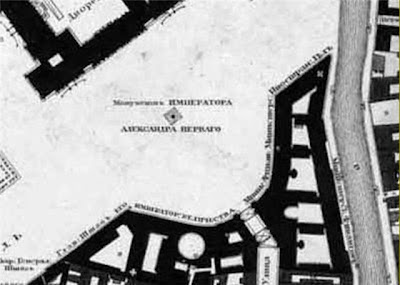

Наиболее интересной особенностью данного плана является дар предвидения:

На плане (1828г. – Triv) изображен монумент императору Александру I в виде круглой колонны оградой, не смотря на то, что только в начале декабря 1829г. (почти что в 1830г. – Triv) «Государь Император Высочайше повелеть соизволил монумент Императору Александру I-му поставить на том месте, как показано на означенном плане».

В.К. Шуйский Огюст Монферран. История жизни и творчества. - Спб.: ООО «МиМ-Дельта»; М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. стр.189

РГИА, ф.1311, оп. 3, д. 1, л. 2 об., 3, 6-8., 15,30,34.

«Николай Павлович 18 февраля 1829г. проект Карла Росси (Сената и Синода) утвердил».

Овсянников Ю. М. Великие зодчие Санкт-Петербурга. Трезини. Растрелли. Росси.- СПб.: «Искусство – СПб» - 2-е изд., доп. – 2001. Стр.515.

Балюстраду вокруг Иссакиевского собора Николай I окончательно отменил в 1844г.

В.К. Шуйский Огюст Монферран. История жизни и творчества. - Спб.: ООО «МиМ-Дельта»; М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. стр.129.

А на плане 1828г. ее уже нет.

Указанные выше строения тоже, по-моему, были, а балюстрады уже не было. Опять напрашивается вывод – город на Неве до Петра был (со своими картами и планами).

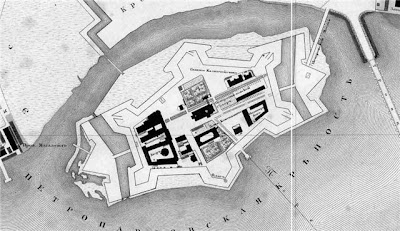

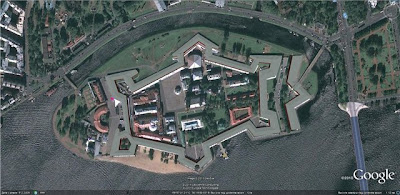

Противники моей теории скажут, что за триста лет всё изменилось, дома осели, русло занесло илом, и т.д., я готов с ними поспорить. Посмотрите на изображение береговой линии Петропавловской крепости на на подробном плане Шуберта 1828 г.

А вот вам наше время...

За столько лет никаких изменений...

Высокой информативностью отличается «План столичного города Санкт-Петербурга, снятый воспитанниками Института путей сообщения...» под руководством генерал-майора А. А. Бетанкура (1819, масштаб 1:2520, на 19 листах).

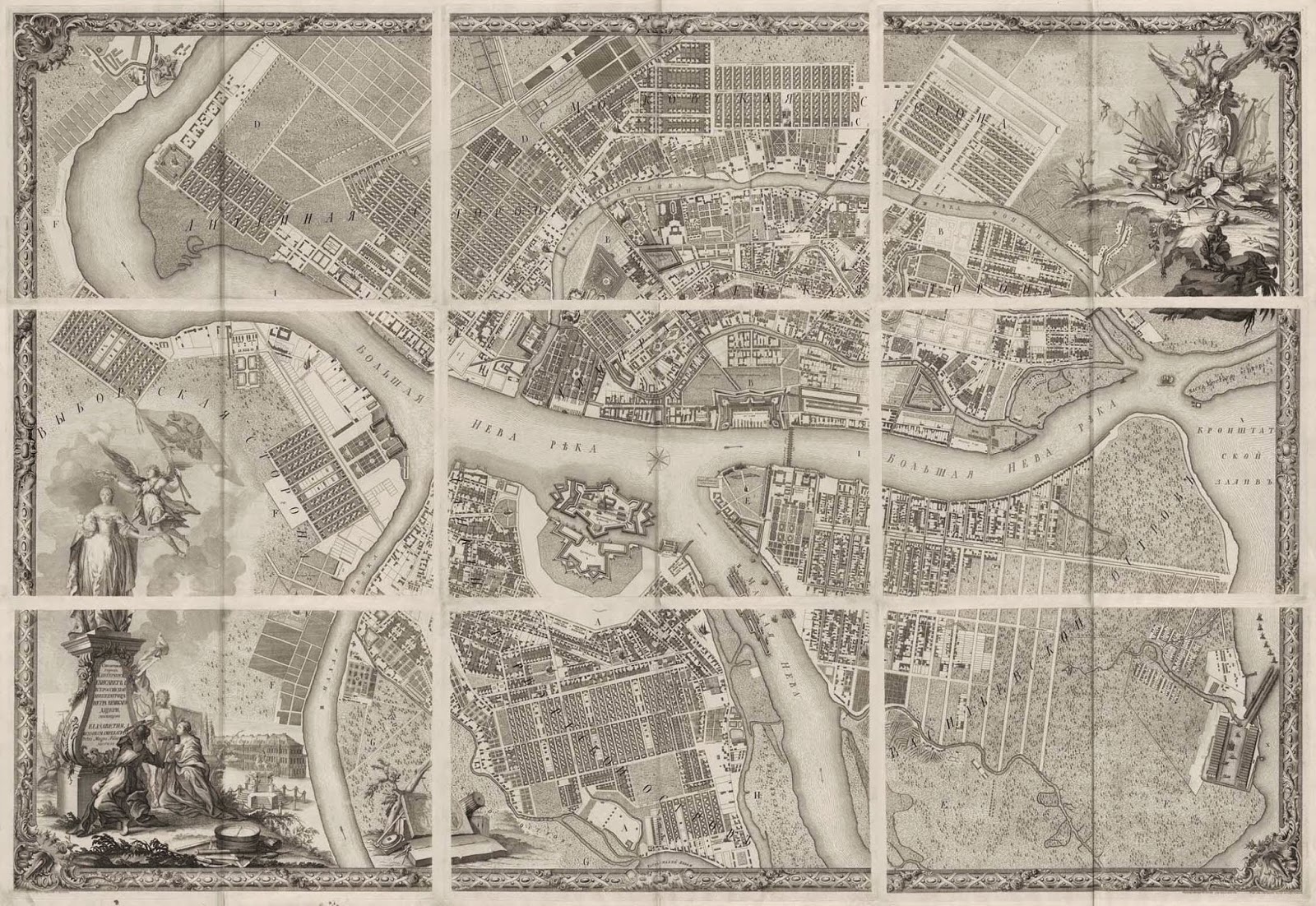

Стоит обратить ваше внимание и на "План столичного города Санкт-Петербурга" с изображением знатнейших оного проспектов, изданный трудами Императорской академии наук и художеств в Санкт-Петербурге / Вступит. ст. М. А. Алексеева, коммент. Ф. М. Лурье. — Репринтное издание 1753 г. — СПб.: Альфарет, 2007. — 22 с.: факсимильно воспроизведены 8 с., 21 л. план., ил.

Городу всего 50 лет...

Большие каменные здания стоят не просто на берегу, они стоят у кромки воды. Зная о наводнениях, архитекторы строят здания с полуподвалами прямо на не укреплённых берегах... или не строят? Может достраивают то, что было? Ни в одном городе Европы, на то время, такой близости каменных строений к воде не наблюдается.

И сегодня питерские археологи наталкиваются на фундаменты колоссальных сооружений, и сегодня они продолжают приписывать их тем, кто на их взгляд мог бы это строить...

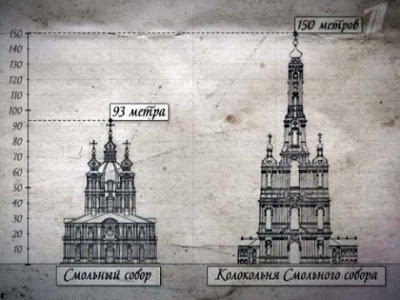

В дополнение к сказанному статья "Небоскрёбы Питера", там есть видео, посмотрите.

Адрес полной версии: "Откуда город? (автор ZigZag)"