Инха (Нюстрём) Инто Конрад (1865-1930). Финский пионер фотографии, родился в городе Виррат, на западе Финляндии. Урождённый Нюстрём изменил своё имя на финское Инха.После изучения литературы и эстетики в Хельсинки, и фотографии в Германии и Австрии занимался журналистикой, историей, путешествиями, переводами и фотографией.

Все фото смотрите в нашей группе ВКонтакте: фотоальбом "Фотограф Инха (Нюстрём) Инто Конрад"

Инха был заядлым велосипедистом и большинство своих фотографий в Финляндии он сделал путешествуя на велосипеде. В 1894-м году он отправляется в Беломорскую Карелию, где делает более 200 снимков.

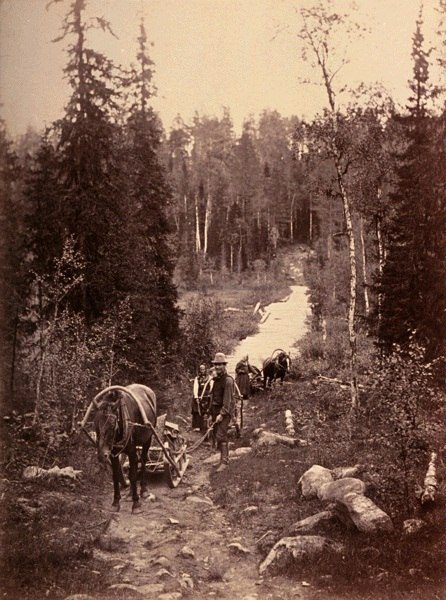

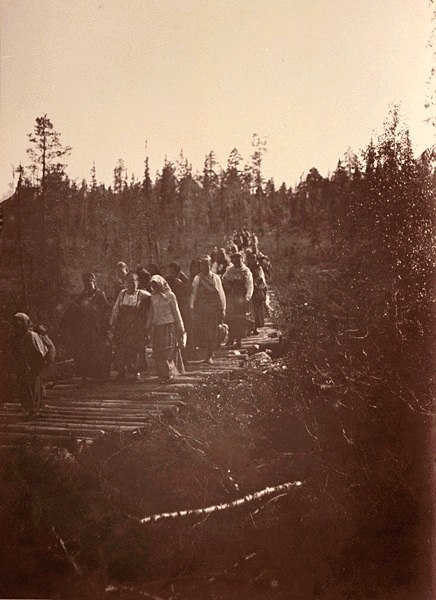

Лесорубы

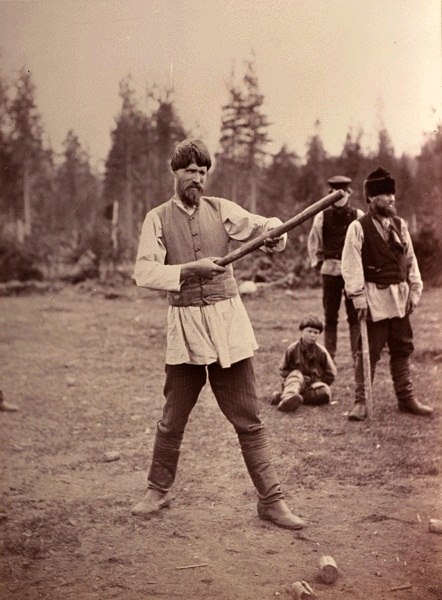

Kyykkä.Кююккя (Kyykkä)- это древняя игра популярная в Финляндии, Эстонии и других странах. Игра заключается в выбивании цилиндрических столбиков - «кююккя» с ограниченной грунтовой площадки (5х5 метров), называемой «городом».

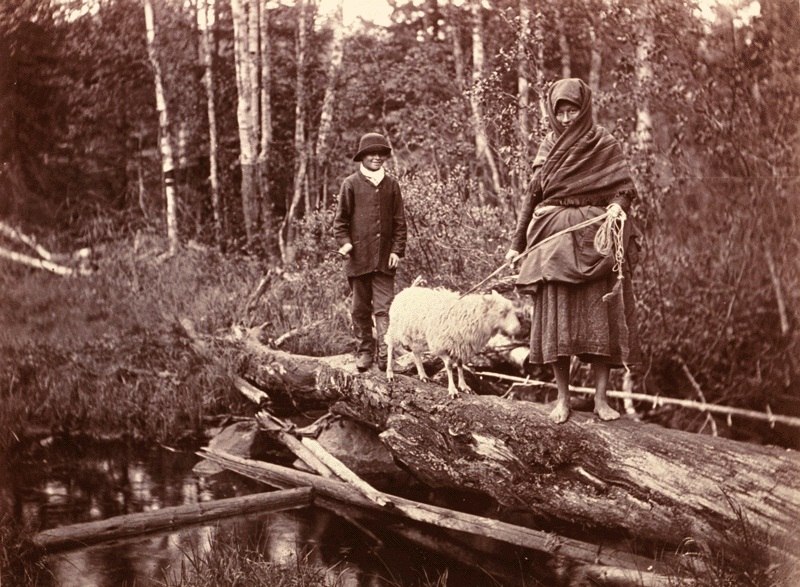

Деревня Лувозеро

Выбивание производится с определённого расстояния (5 и 10 метров) деревянными палками – «майла». Состав команды – 4 или 2 участника. Игра состоит из двух партий. Каждая партия заканчивается после того, как команда выбьет все «кююккя» из квадрата, при этом соперники должны произПубликации такое же количество бросков. После первой партии соперники меняются квадратами. После каждой партии записывается количество оставшихся городков, за которые начисляются штрафные очки. Выигрывает команда с наименьшими штрафными очками.

Другая традиционная игра с рюхой – так называемая «корьяла». Водящего выбирали так: игроки выстраивались в одну линию и бросали биту в воздух так, чтобы она, сделав несколько оборотов, падала на землю ручкой к владельцу биты. У кого бита падала в противоположную сторону, становился водящим. Все игроки стояли вдоль лежащего на земле бревна толщиной от 15 до 20 см и длиной примерно 3-4 метра, постукивая битами.

Водящему следовало подбрасывать рюху в воздух на высоту примерно 1,5 метра, а игроки поочередно в лёт должны были попасть в рюху . Если удар был неудачным, а водящий раньше его успевал схватить рюху , то получал шанс с места подбора рюхи попасть в лежащую биту. В случае успеха, водящий менялся.

Так продолжалось до тех пор, пока один из игроков не попадал в летящую рюху . В этом случае подобравшие биты начинали, бросая битой, гнать рюху до тех пор, пока водящий не успевал схватить рюху . Все игроки быстро бежали к лежащему бревну – одни (бьющие), чтобы защитить бревно, водящий, чтобы рюхой попасть в бревно. Как только первый бьющий касался битой бревна, все останавливались. С места остановки водящий должен был попасть рюхой в бревно, а защищающие бревно – отбить рюху . Если водящий попадал в бревно, он имел право выбрать нового водящего.

Взрослые мужчины как женатые, так и холостые, не участвующие в танцах, играли в городки. Длина биты была примерно 70-80 см, высота/длина рюхи обычно до 12 см. При игре в городки использовалось 5 рюх . Играли один на один, пара против другой пары, при большом количестве игроков – команда на команду, но обычно не более 4 человек в команде. Городок имел форму квадрата размером примерно 80 на 80 см, что позволяло одной битой выбить все рюхи , если они ставились по всей первой черте городка. Заранее договаривались, что должен/должны были исполнить проигравший/проигравшие. Традиционными фигурами в довоенные годы были: «солдаты», когда рюхи выставлялись по передней черте городка, остальные фигуры - «дедка в колодце», «бабка в окошке», «серп», «змея», «гусь», «утка с утятами», «рак», «паровоз», «паровоз с вагонами» – на передней черте посередине городка.

Завершалась игра двумя фигурами – «кучей пьяных мужиков» (3 рюхи ставились в центре городка стоя, одна наискось и одна лежа) и «письмом», когда 4 рюхи устанавливались лежа наискось к углу городка и одна рюха лежа в центре городка.

В послевоенные годы «бабку в колодце» стали называть «пулеметное гнездо», змею – «зигзагом». Появились и новые фигуры: два «пулемёта» по краю передней черты в некотором удалении одна от другой (одна лежащая рюха и наискось на ней другая в сторону бьющего) с «часовым» между «пулеметами», «зенитки», с таким же расположением фигур по черте, когда на стоящую рюху в сторону бьющего укладывалась рюха , а в середине – «часовой». Еще одна новая фигура – «танк», когда на пару лежащих рядом рюх , устанавливалась пятая рюха – «ствол танка пулемёта», «самолет», который легко каждому представить.

Победившая сторона завершала игру выкриком «Лошади! Лошади!». Это означало, что побежденный должен был, стоя на черте городка, наклониться и опираясь на биту изображать «лошадь». Победитель садился на него «верхом», бросая биту в выставленную городошную фигуру. Такие действа проводил каждый победитель с каждым побежденным. Обычно после первых же «лошадей» начиналась новая игра новых команд. Если таковых не было, победители и побежденные возобновляли новую игру.

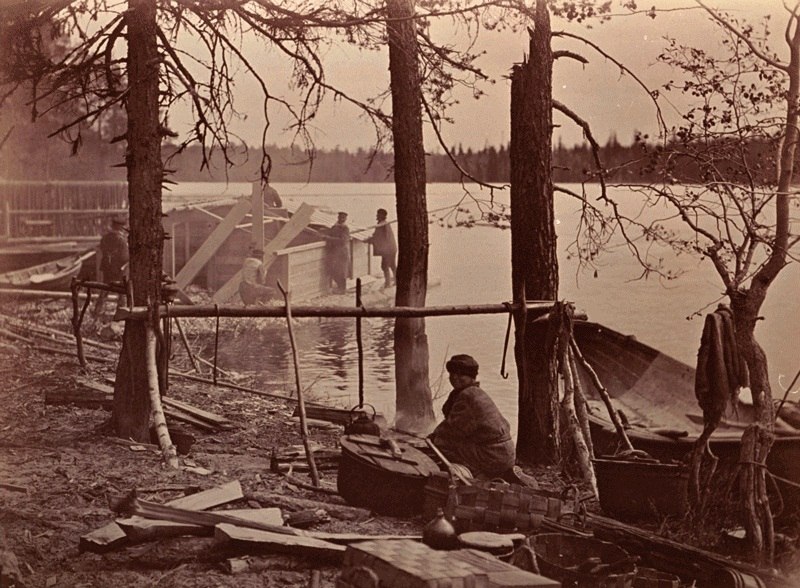

Перетаскивание лодки по каткам из одного озера в другое

Бабья губа

Починка сетей в Аконлахти (Бабья Губа)

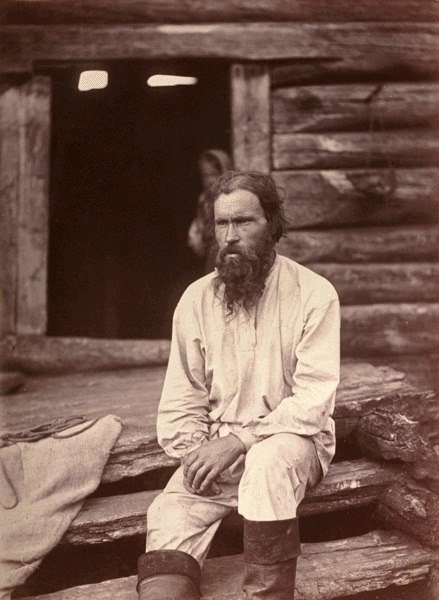

Рунопевец Пахом Оменаев из деревни Аконлахти .(Бабья губа)

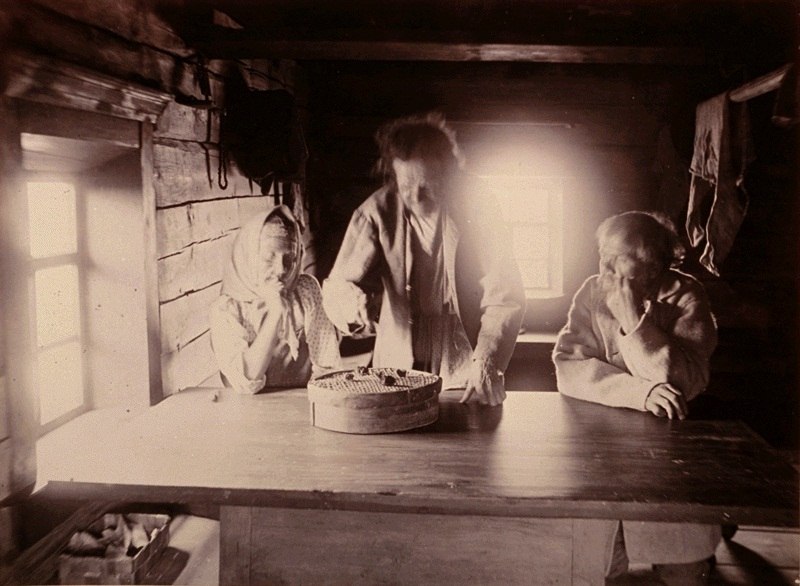

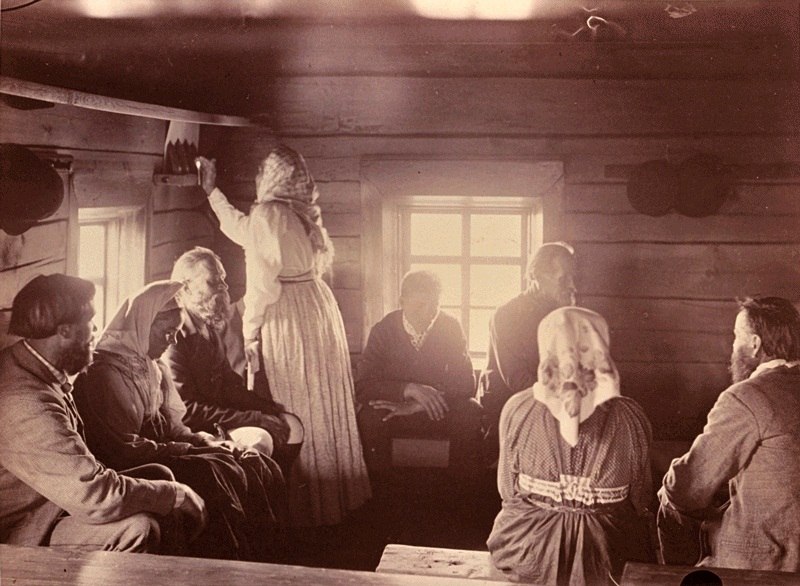

Гадание с помощью сита

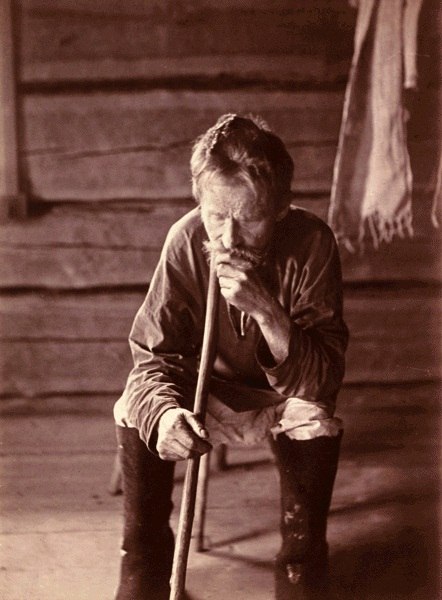

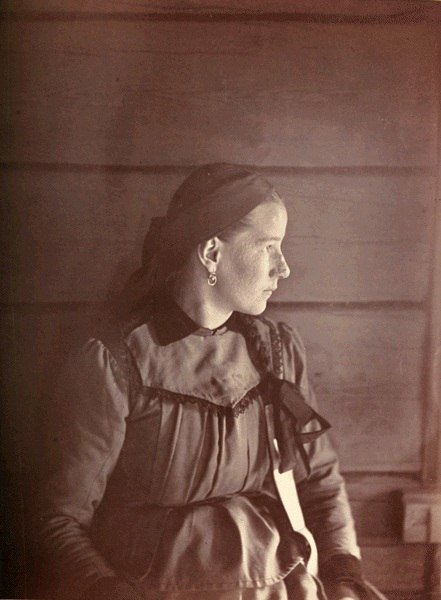

Рунопевец Михаил Архипович Перттунен

Михаил Архипович Перттунен (осень зима 1815 - 3 сентября 1899 деревня Ладвозеро, Архангельская губерния (Северная Карелия) был также известен как Miihkali Arhippainen. Сын известного рунопевца Архиппа Ивановича Перттунена, руны которого оказали наибольшее влияние на собранный Элиасом Лёнротом карело-финский героический эпос «Калевала». Miihkali был слеп , и именно поэтому его прозвище было Sokie-Miihkali.

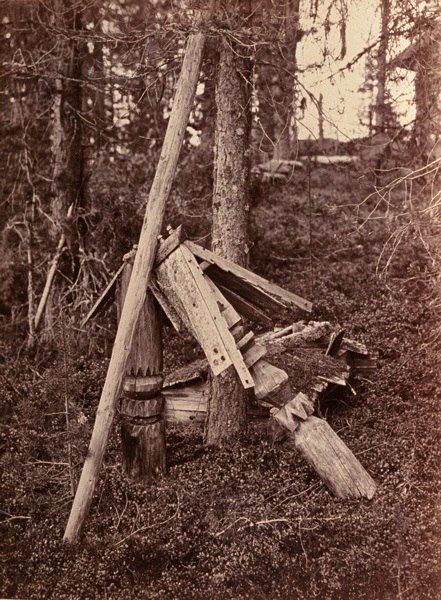

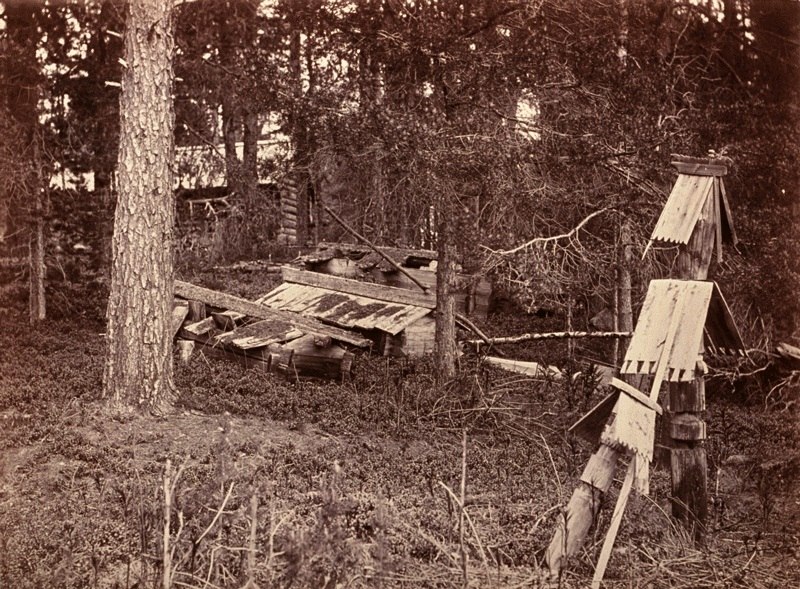

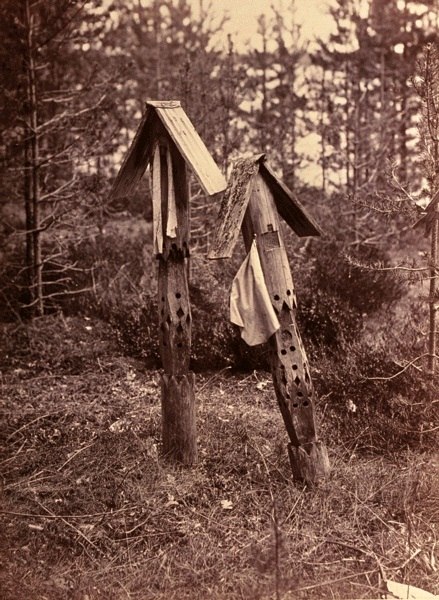

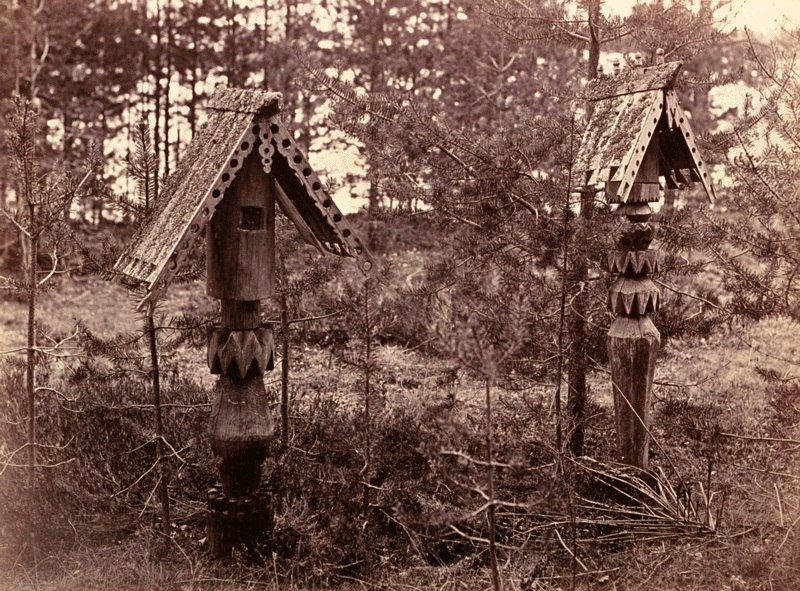

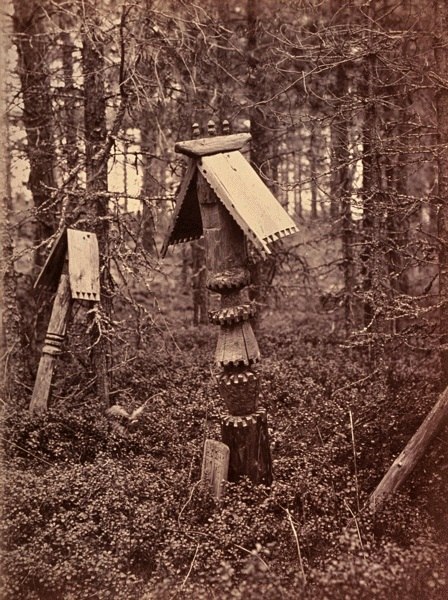

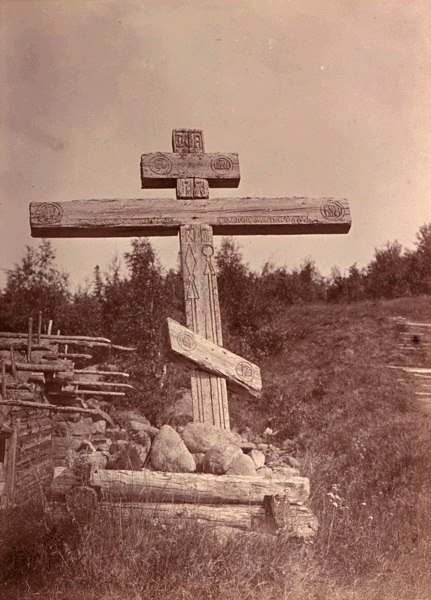

Кладбище. Дер. Костомукша

Кладбище. Дер. Костомукша

Кладбище. Дер. Костомукша

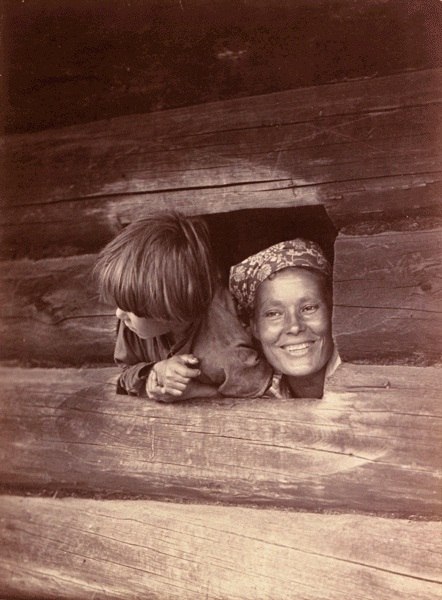

Ловля жемчужных раковин.Ловец лёжа на плоту, который подвигается вперёд силою течения реки, высматривает раковины в маленькое отверстие в плоту и вытаскивает добычу сачком, укреплённым на конце длинной палки

В порожистой, быстрой и местами чрезвычайно мелкой реке Кеми попадаются жемчужные раковины, хотя лов их и не составляет исключительного занятия всех жителей, но даже и одного какого-нибудь семейства. Жемчуг этот ловят от безделья досужие люди и не всегда для продажи, потому что здешний жемчуг невысокой доброты и попадается в реке в незначительном количестве. Иногда целый день терпеливые люди роются в воде и достают много горсть, чаще три-четыре зернышка. Ловля эта обыкновенно производится следующим простым способом. Искатели садятся на бревенчатый плот небольшой, с отверстием в середине, заставленным трубой. Большая часть трубы этой находится в воде. Один, по берегу, тянет плотик, другой смотрит через трубу в воду. Заметив подле камня раковину, имеющую сходство с жемчужною (обыкновенно, при ясной солнечной погоде, когда животное открывает раковину) наблюдатель опускает через трубу длинный шест с щипчиками или крючком на одном конце его. Раковина смыкается и тогда ее удобно бывает принять на щипчики. Разломивши раковину, счастливец, нашедший зернышко, обязан немедленно положить его за щеку для той цели, чтобы это зернышко — отложение болезненного процесса улитки (как объясняют обыкновенно зарождение жемчуга) — через прикосновение со слюною, делалось из мягкого постепенно твердым, до состояния настоящего жемчуга (обыкновенно через 6 часов, как замечают). Точно так же (замечают поморы) жемчуг водится во всех реках, куда любит в избытке заходить семга, и что между этой породою рыб и слизняком существует какая-то темная, загадочная, труднообъяснимая симпатия. Ловится жемчуг и в других поморских реках, кроме Кеми, как, например, в Жемчужной губе, около Княжьей губы, около Колы. Но и кемляне, как и все остальные поморы, не дают этой отрасли промыслов особенной доли участия и внимания, кладя всю жизнь, находя всю цель исключительно в рыбных и звериных промыслах, в судостроении и торговле.

«Год на Севере» С. В. Максимов

Ловец жемчуга сидя на плоту, рассматривает улов

Скандинавская(шведская, финская) печь, типа как русская только с камельком (открытым очагом)

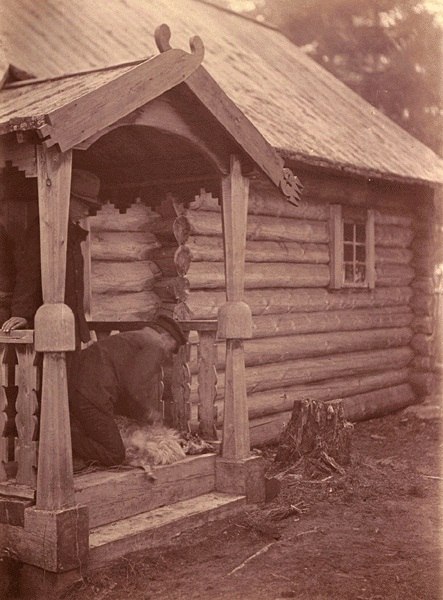

Ловушка на медведя (Kontionloukku)

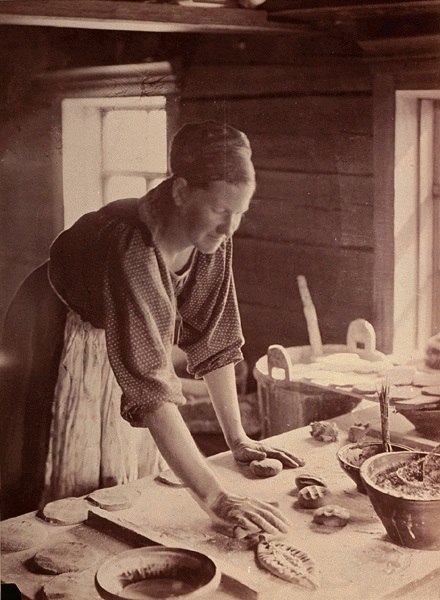

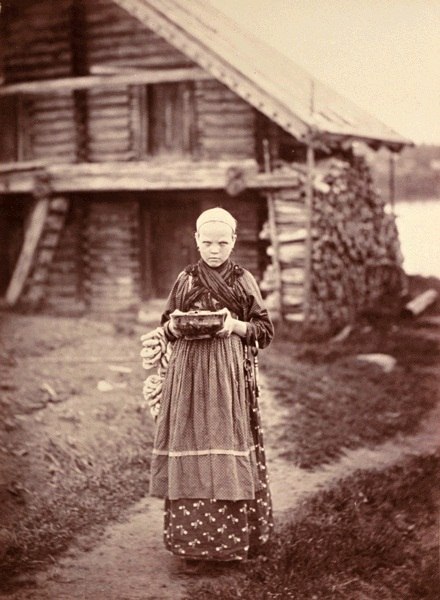

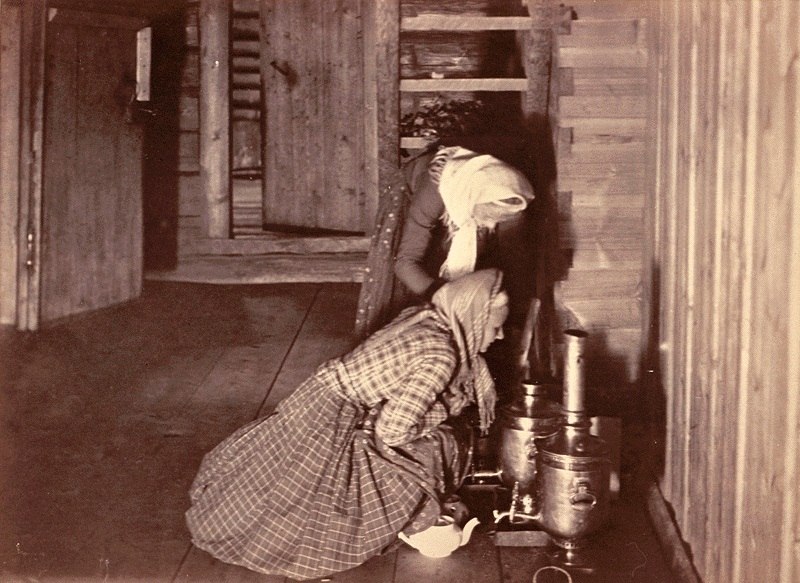

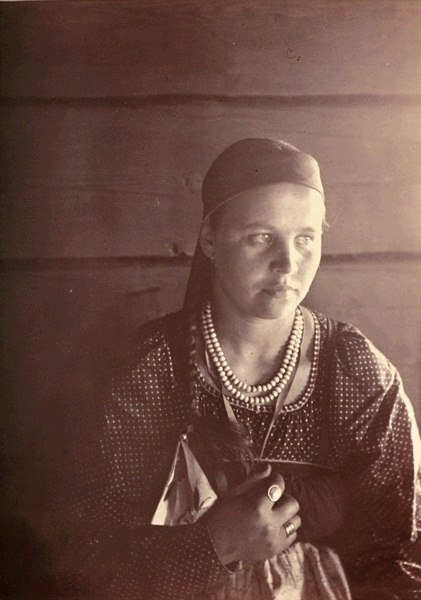

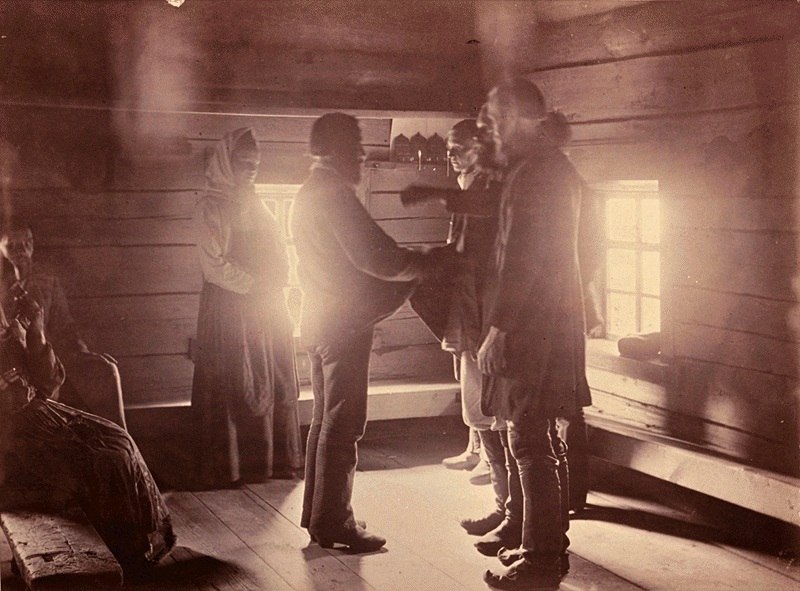

Невеста ,после свадьбы,первые месяцы должна была кланяться матери жениха

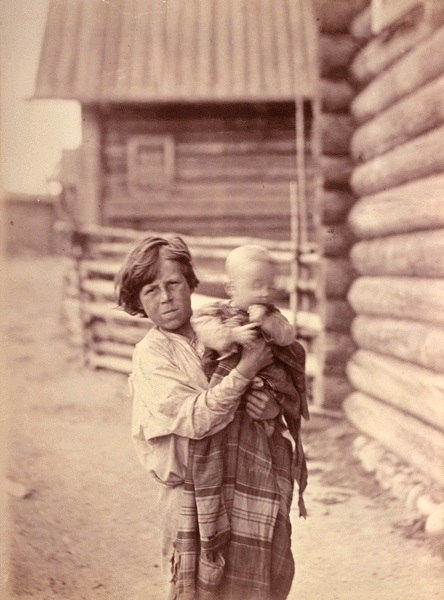

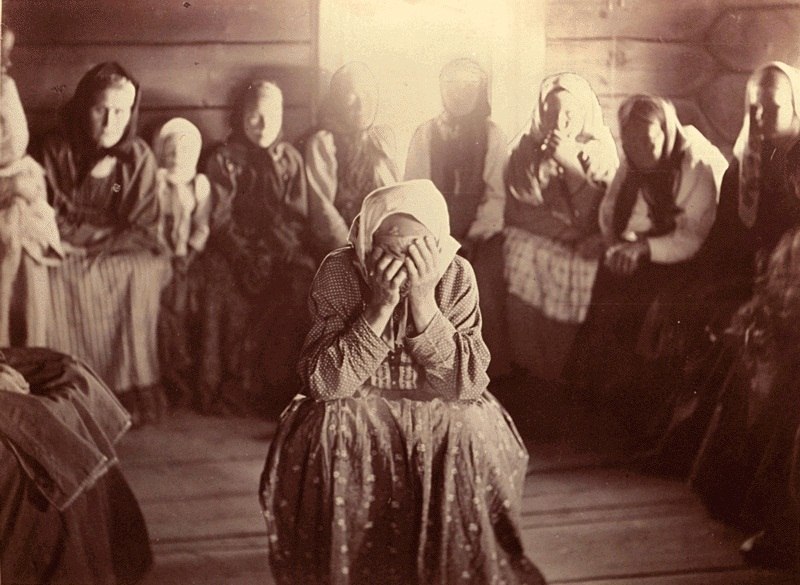

Мать плачет сидя на сундуке с приданным дочери